標高800mの山に移住して、初めて迎えた今年の春に無農薬無肥料の野菜作りに挑戦しました。

移住後、初めての自然農(ジャガイモ、小松菜、小カブ、大根、レタス)の続きになります。

この記事では、つるありインゲン、枝豆、きゅうり、トマト、バジル、赤紫蘇の種まきから収穫までを記事にしました。

つるありインゲン

5月中旬に日当たりの悪い場所に種を約40cm間隔で1粒ずつやや深めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

種を撒いてから13日後に撒いた種の数だけ発芽しているのを確認しました。

つるありインゲンはネットにつるを絡ませながら成長していくのでネットを張る必要があります。

240cmの支柱を約2m間隔で3本立て、支柱と支柱の間にネットを張りました。

その後、順調につるが伸びていき、7月下旬に数株ある中の1株だけ花が咲いた後に実ができ、実が適度な大きさになったので数個収穫しました。

種撒きから収穫まで約2か月半かかりました。

天ぷらにして食べたら、あまりの美味しさに驚きました。

こんなに美味しいインゲンを食べたのは生まれて初めてでした。

その後、8月中はほとんど雨が降らず水やりをしなかった影響なのか、猛暑の影響なのか、日当たりが悪い影響なのか、ほとんど実ができず、8月下旬頃には、わずかにできた小さな実まで枯れてしまいました。

一方で別のインゲンの種を日当たりの良いきゅうりの隣に5月下旬に2粒撒いたら、1粒だけ発芽し順調に成長し、8月中旬から9月中旬の間、たった1つの株からでも、2日ごとに数本収穫できました。

8月中は雨がほとんど降らなかったので、きゅうりと一緒に水やりを2回しました。

収穫したインゲンのほとんどは天ぷらにしましたが、前回にひけをとらない美味しさでした。

そして9月下旬頃には下の方から葉が枯れ始め、その頃、畝に密集している草を刈る際に間違えてインゲンの茎を刈ってしまい、完全に枯れてしまいました。

また一方で、6月上旬と8月上旬に空いている畝に沢山種を撒きましたが、一つも芽が出ませんでした。

このことから種まきの時期と日当たり、一週間以上雨が降らない場合は水やりが必要であることがわかりました。

適切な時期に日当たりの良い場所に種を沢山撒いておけば良かったと反省しました。

そして、あまりの美味しさに種の採取よりも食べることを優先してしまったのも反省です(笑)

枝豆

5月中旬にインゲンの向かいの日当たりの悪い場所に種を1箇所につき2粒ずつ30cm間隔で数箇所にやや深めに撒き、その直後に水やりをしました。

種を撒いてから13日後にほぼ撒いた種の数だけ発芽し順調に成長していきました。

7月下旬に鞘ができましたが鞘の膨らみはありませんでした。

その後、徐々に鞘が膨らみ始め、膨らんできた鞘だけを選び、鞘をハサミでカットし、8月上旬から中旬にかけて、 5回ほど収穫できました。

(8割ほど鞘が膨らんでから株ごと収穫するやり方もありますが、今年は鞘だけを収穫してみました)

収穫した枝豆をきれいに洗い、塩を加え、4〜5分ほど茹でた後、鞘に塩をふりかけて食べましたが、こんなに美味しい枝豆を食べたのは生まれて初めてでした。

枝豆は収穫せずにそのままにしておくといずれは葉が枯れた後に大豆になるので、膨らんでいない鞘をいくつか残しておきましたが、

8月中はほとんど雨が降らず、水やりをしなかった影響なのか、鞘が膨らまないまま、8月下旬には向かいのインゲンと同時期に一気に葉も鞘も不自然な枯れ方をし、大豆にはなりませんでした。

一方でジャガイモを収穫した後の畝に、7月中旬から下旬にかけて、大豆の種を30cm間隔で1粒ずつ撒きましたが、7月中旬に撒いたものだけは芽が出ましたが、7月下旬に撒いたものは芽が出ませんでした。

芽が出たものは、その後も順調に成長し、10月中に4回に分けて膨らんでいる鞘だけを収穫していきました。

大豆の種でしたが、大豆になる前に収穫し枝豆として食べました。

前回食べた枝豆にひけをとらない美味しさでした。

鞘が膨らんでいないものは収穫せずに、それらは後に大豆にするつもりでいましたが、

その後、鞘が膨らまないまま徐々に葉が枯れ始め、先日枯れた葉のほとんどが落ちてしまいました。

前回ほどは不自然な枯れ方ではありませんでしたが、鞘は膨らまないままだったので、来年はいくつかの株を収穫せずに残して、大豆にしたり種を採取してみようと思いました。

また、一方で枝豆やインゲンなどの豆科の植物の根には、土を肥えさせ元気にする根粒菌がついているので、

なかなか成長しないナスの成長を早めるためにナスの近くに、枝豆の種を8月上旬に撒き、様子を見ていましたが芽は出ませんでした。

暑くなり過ぎると芽が出ないことがわかりました。

枝豆は適切な時期に種を撒き、一週間以上雨が降らない場合は水やりが必要であることがわかりました。

きゅうり

5月下旬に日当たりの良い場所と悪い場所に種を点まきで一箇所に3粒ずつ浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

その後、1か月経っても芽が出ないので6月下旬にもう一度同条件で種を撒きました。

7月上旬にかなり成長していた芽を確認しました。(5月に撒いた種が発芽したのか、6月に撒いた種が発芽したのかわかりませんでした。種を撒いた位置をしっかり記録しておけば良かったと反省しました)

また種の袋には「発芽適温25℃〜30℃」と記載あったにも関わらず、気温を気にせず、種を撒く時期が早過ぎたことも反省しました。

さらに撒いた種の数の半分くらいしか発芽しませんでした。

一箇所に3粒ずつ種を撒いていたので芽が混み合っていましたが、間引きをせず移植ゴテで根を切らないよう土ごとすくい、70cm間隔になるよう移植していきました。

移植する手間を考えると、一粒ずつ撒けば良かったと思いました。

移植した当初はぐったりしていましたが、水をしっかり与えたら、後に元気になりました。

きゅうりはネットにつるを絡ませながら成長していくので、ネットを張る必要があります。

きゅうりのネットの張り方は検索すると色々出てきますが、そのやり方は複雑なものが多かったので真似をせずに、支柱を数本立て支柱と支柱の間にネットを張るというインゲンと同じやり方にしてみましたが、全く問題ありませんでした。(台風が来ていたらどうなっていたかは、わかりません)

その後、きゅうりはネットにつるを絡ませながら成長していきました。

そして黄色い花が咲きました。

きゅうりの成長は日当たりに大きく左右され、日当たりの良い方(8株)のつるの成長は早く実も沢山なりましたが、日当たりの悪い方(6株)のつるの成長は遅く実もほとんどできず、結局は日当たりの良い方のきゅうりからしか収穫出来ませんでした。

収穫時期は7月下旬から9月中旬まで、日当たりの良い方(8株)の株から、ほぼ毎日1〜2本収穫できました。

畑を買ったり借りるなら日当たりを重視することは本当に大切だと思います。

きゅうりの花は1つの花に雌しべと雄しべが両方あるのではなく、雄花と雌花がそれぞれ別にできますが、雄花と雌花を受粉させなくても、雌花だけでも自然に実ができるのが不思議です。

雌花の根元についている膨らみが徐々に大きくなることで、それがきゅうりの実になります

初めて出来たきゅうりを見た時はトゲトゲに驚きました。

収穫時にきゅうりを触るとチクチクして痛いくらいでした。

また、地面に接触するくらい下の方にできる、きゅうりのほとんどが、下半分が太いきゅうりになるのが不思議でした。

下の方にできたきゅうりを収穫せずにそのままにしていたら日に日に大きく黄色くなっていきました。

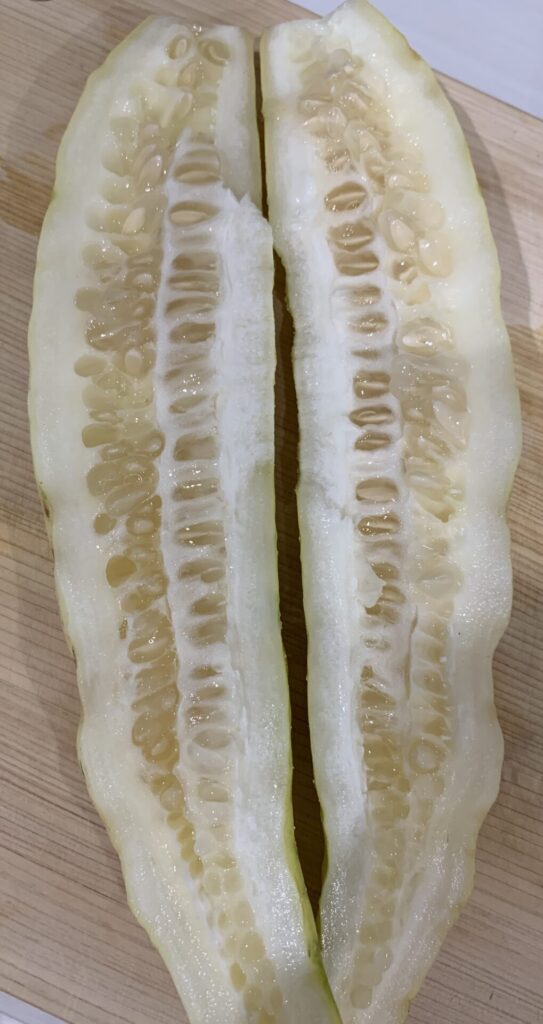

その後、変化しなくなったので2週間後に収穫し、1週間ほど家で保管し追熟させました。

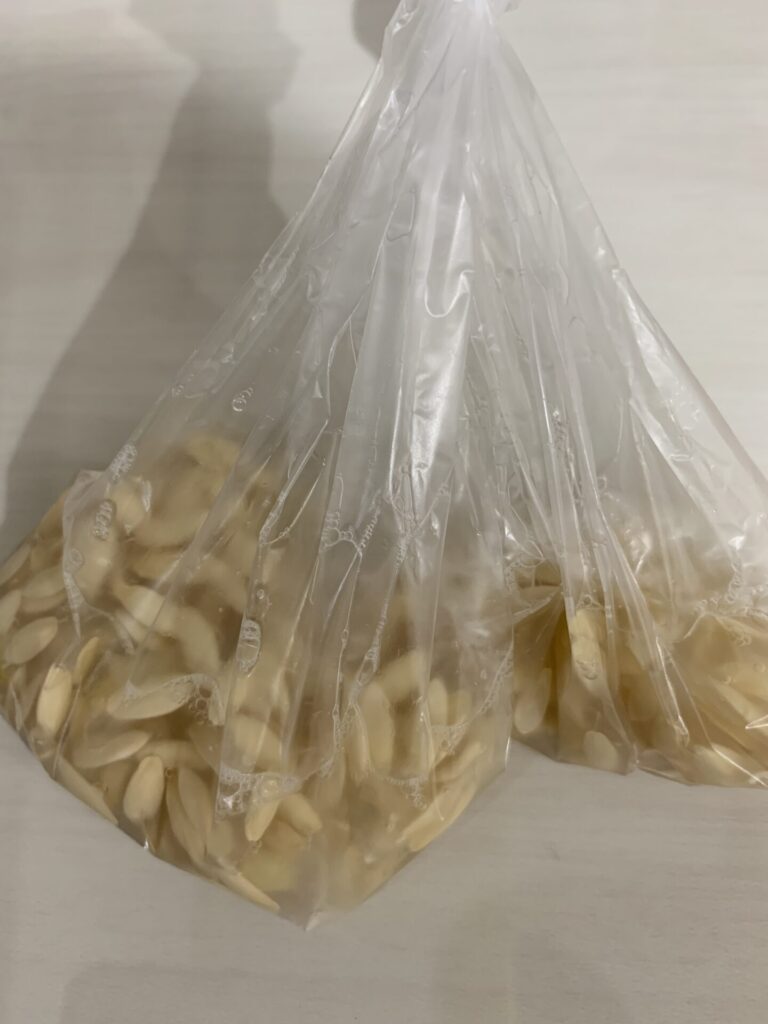

そして種を傷つけないよう、きゅうりの表面に包丁で1cmほど切り込みを入れた後、手で二つに割り、スプーンで種をすくい出し、それをビニール袋に入れて3日ほど発酵させました。

発酵させることで種についているゼリーが落としやすくなるからです。

発酵後に種を網に入れて、種に付着しているゼリーを水で洗い落としました。

その後、完全に自然乾燥させ保管しました。

来年の種まきが楽しみです。

8月中はほとんど雨が降りませんでしたが、2回しか水やりをしなかったのが失敗でした。

水不足の影響なのか、きゅうりの葉は下の方から徐々に枯れていきました。

きゅうりは発芽適温に種を撒き、1週間以上雨が降らない場合は水やりが必要であることがわかりました。

もう少し頻回に水やりをすれば、葉も枯れず収穫量をさらに増やすことができたのかもしれません。

そして日当たりの悪い方のきゅうりも少しは収穫できたかもしれません。

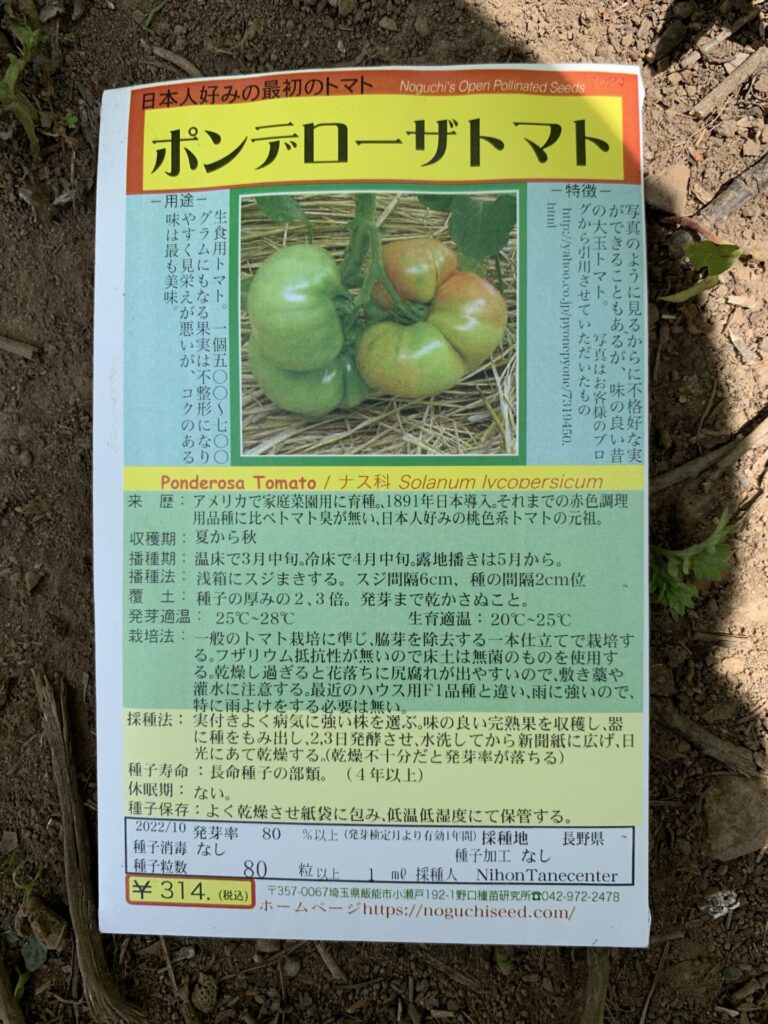

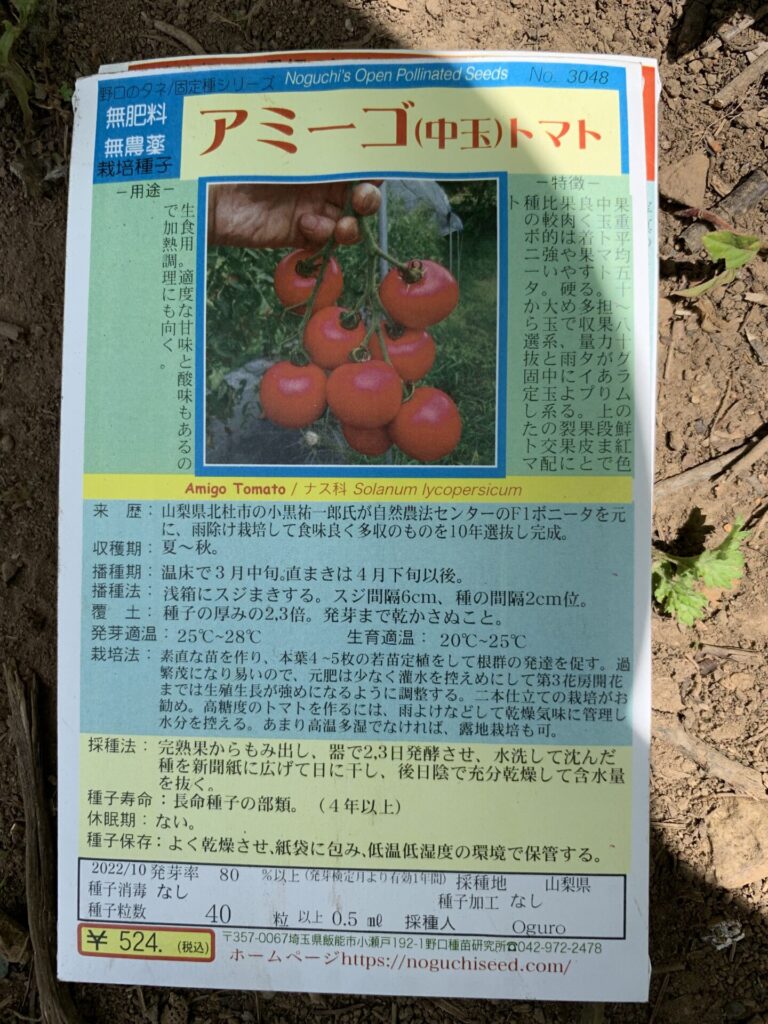

トマト

5月下旬に日当たりの良い場所に2種類のトマトの種を60cm間隔で1か所に5粒ずつ撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

その後、1か月経っても芽が出ないので6月下旬にもう一度、同条件で種を撒きました。

7月上旬にかなり成長していた芽を確認しました。(5月に撒いた種が発芽したのか、6月に撒いた種が発芽したのかわかりませんでした。種を撒いた位置をしっかり記録しておけば良かったと反省しました)

また種の袋には「発芽適温25℃〜28℃」と記載あったにも関わらず、気温を気にせず、種を撒く時期が早過ぎたことにも反省しました。

トマトの発芽率は良く、ほぼ撒いた種の数だけ発芽しました。(2種類のトマトは一緒に撒いたので区別がつきませんでした)

一箇所に5粒ずつ種を撒いていたので芽が混み合っていましたが、間引きをせずに株間が約30cm間隔になるよう移植ゴテで根を切らないよう土ごとすくい移植していきました。

移植する手間を考えると、一粒ずつ撒いた方が良かったと思いました。

空いている場所が少なかったので、ほとんどの株を1つの畝に強引に押し込むような形になってしまいました。

成長するにつれ背丈が伸びるので、支柱が必要になります。

1株につき、240cmの支柱を立てて支えました。

紐ではなく、くき止めクリップで誘引しました。

毎年使うので紐で毎回誘引するより、手間暇かからない、くき止めクリップにしました。

背丈が伸びるにつれ、脇芽も増えていき、段々混み合うようになりました。

さらにテントウムシダマシに葉を食われたりしましたが、対策はしませんでした。

トマトは実ができる前からもトマト独特の良い香りが周辺に漂っていました。

8月頃、花が咲いた後に青い実がつき始めました。

トマトの花には雄しべと雌しべがあるので風などで自然に受粉します。

こうして次々に受粉していき、青い実が増え始めた頃、1つの株のいくつかの青い実に穴があいているのを見かけました。

穴があいている青い実を全て取り除き、実を切ってみたら中に芋虫が入っていたので、トマトごと草むらに解放しました。

それから防虫ネットでいくつかトマトを保護してみましたが、防虫ネットで保護していないトマトも芋虫に食べられることはありませんでした。

もし、穴があいているトマトを発見したら、その中に芋虫が入っている可能性が高いので、早急に穴の空いているトマトを取り除けば、それ以上被害に遭わずに済むかもしれません。

さらにその頃、黒い斑点ができている葉を所々で見かけるようになりました。

そして段々黄色くなり、その後は枯れてしまいました。

葉に黒い斑点ができるのは「トマト斑点細菌病」であることがわかりました。

トマト斑点細菌病の原因は、カビで細菌がトマトの傷口に入り込むことで発生するそうです。

カビは高温や多湿の時に発生しやすいので、猛暑が続いたのと、大雨が降った後、株間が混み合っていたので水分が蒸発しづらかったのが原因だったのかもしれません。

他に伝染しないよう出来る限り取り除き、事なきを得ました。

また、トマト斑点細菌病が実に出る症状としては緑色や茶色で周りが白っぽくなるそうですが、そのような実もいくつか見かけましたが、大半の実は無事だったので良かったです。

本来、トマトは収穫量を増やすのに、脇芽を摘む作業が必要ですが、敢えて何もせずに試してみましたが、株数が多いおかげなのか、8月下旬から10月中旬までほぼ毎日、沢山の実を収穫できました。

普通に売られているトマトよりもやや小さく、皮も少し固いのですが、味が濃厚でとても美味しかったです。

トマトの実がなるまでは、一般で売られている傷もなく形が整っているトマトの実をイメージしていましたが、実際の実は、大きさもバラバラで形が整っていないのもあり、少し割れているものやキズがあるものなどトマトにも個性があることに気づきました。

しかし共通なのは、どのトマトも自然の酸味と甘さがとても美味しく、トマト独特の香りにも癒されました。

しかし、10月中旬頃から、青い実が赤くならなくなりました。

その代わり、腐ったり割れたりする実が増えてきたので、青いトマトの実を全て収穫しました。

青いトマトにはトマチンと呼ばれる毒となる成分が多く含まれているので食べない方がよいとのことです。

青いトマトを収穫しても、そのまま置いておけば時間はかかりますが赤くなります。

少数のトマトが赤くなったので、食べてみましたが、普通に美味しく食べれました。

しかし、青いまま赤くならずに腐ったり干からびていくトマトがほとんどでした。

トマトの株は寒さに弱く、先日雪が降り、すっかり枯れてしまいました。

いくつかの腐ったトマトは畑ではない空いている土地にそのまま置いておきました。

来年、そこから芽が出るかもしれないと期待しています。

バジル

トマトとバジルは一緒に植えると、互いの成長を促進し合い相性が良いと言われています。

トマトにとって余分な水分をバジルが吸収することで、トマトは甘くて美味しくなると言われています。

早速、5月下旬にトマトの種の隣に、1箇所あたり5粒程、3箇所にバジルの種を撒きましたが、8月上旬に1箇所だけ少し成長したバジルを発見しました。

その後、順調に成長し、9月上旬に葉だけを収穫し、収穫したトマトと一緒にパスタに入れて食べたらバジル独特の香りがして、とても美味しかったです。

バジルの近くのトマトとバジルから遠いトマトでは特に生育の差は見られませんでした。

トマトの近くに植えることで相乗効果があるのかないのかは、よくわかりませんでした。

赤紫蘇(葉の表面が緑で裏面が濃い赤紫色)

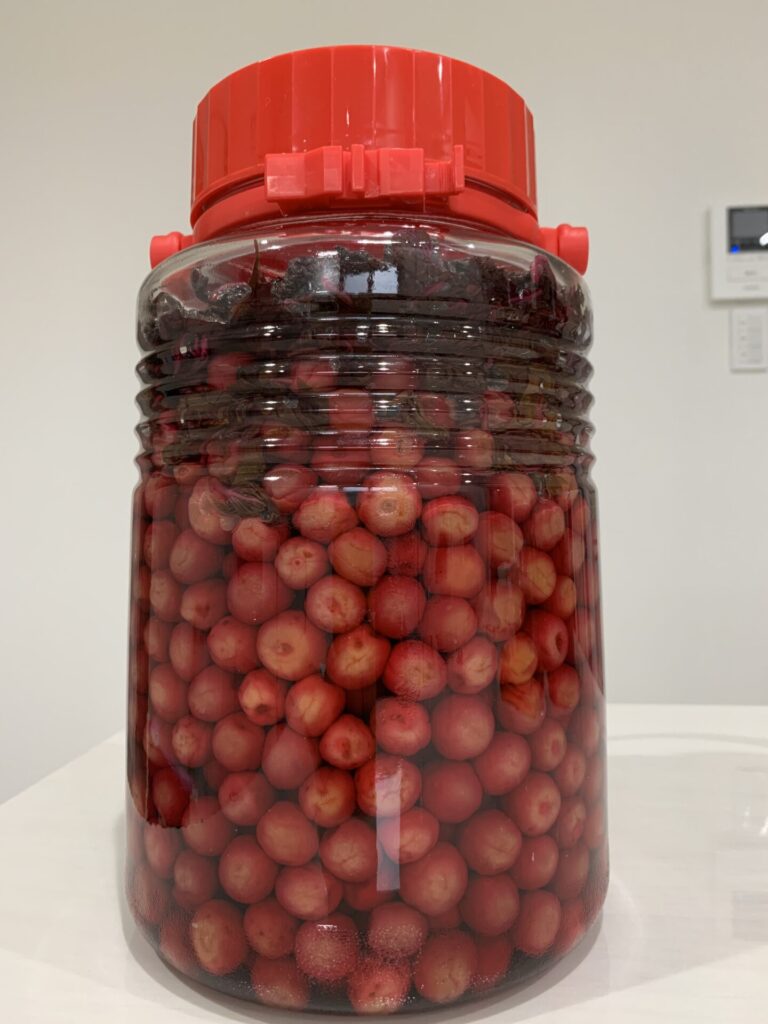

元々、小梅の木が畑の中にあり、6月に小梅を沢山収穫したので小梅を漬けるのに赤紫蘇の葉が必要でした。

畑では、元々自生している赤紫蘇(葉の表面が緑で裏面が濃い赤紫色)を複数見かけていました

しかし、小梅を漬けるのに自生している赤紫蘇だけでは足りないと思い、うらべに紫蘇(葉の表面が緑で裏面が濃い赤紫色)の種を購入し、1〜3cm間隔ですじまきで浅く撒いていきました。

5月下旬に種を撒きましたが、発芽したのは6月下旬で発芽までに35日もかかりました。

さらに撒いた種の半分くらいしか発芽しませんでした。

種を撒いた時期が適切ではなかったのかもしれません。

そして日当たりの良い場所よりも日当たりの悪い場所の方が発芽率が高く、葉も大きく育ちました。

種を密に撒いたので発芽後は混み合っている所もありましたが、間引きをせず水やりも虫対策もせずに終始ほったらかしにしていましたが育ちました。

葉を収穫できたのは種を撒いてから2か月半後でした。

一方で、自生している赤紫蘇の葉の方が先に成長していたので既に4回ほど収穫していました。

自生している葉は素朴な形であるのに、うらべに紫蘇の葉はオシャレな形でした。

どちらも大きめの葉だけを摘むと、いつの間にか小さな葉が大きくなり、何度も繰り返し収穫できました。

2種類の赤紫蘇はシソ独特の良い香りを放ち、梅漬けの小梅を赤く染めてくれました。

そして2種類とも、バッタに食べられていましたが、バッタ対策をしなくても十分な量を収穫できました。

赤紫蘇の葉が全盛期の7月〜8月頃、畑ではバッタを沢山見かけましたが、その後、バッタの天敵のカマキリも沢山見かけるようになりました。

そして、いつの間にかバッタをあまり見かけなくなりました。

それから9月になり、花が咲き、紫蘇の実ができました。

赤紫蘇の実は食べるととても美味しいみたいですが、収穫せずにそのままにしてしまいましたが、来年は実を食べてみたいです。

今回は種を採取せずに、自然に任せてしまいました。

今ではすっかり種が落ちて、枯れてしまいました。