標高800mの山に移住して、初めて迎えた今年の春に無農薬無肥料の野菜作りに挑戦しました。

前回はジャガイモ、小松菜、小カブ、大根、レタス と つるありインゲン、枝豆、きゅうり、トマト、バジル、赤紫蘇の種まきから収穫までを記事にしました。

今回の記事では、人参、ネギ、ゴボウ、ナス、ブロッコリー、キャベツの種まきから収穫までを記事にしました。

人参

5月初旬に日当たりの悪い場所に種をすじまきで2〜3mm間隔で浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

種を撒いた15日後、ほぼ撒いた種の数だけ発芽しているのを確認しました。

その後、順調に成長していきましたが種を密に撒いたので、6月初旬に葉が混み合ったので、葉がわずかに触れ合う程度に間引きをしました。

なるべく太い茎を残すように間引きをしました。

さらに1ヶ月後の7月初旬に、また葉が混み合ってきたので、もう一度間引きをしました。

人参は種を密に撒くほど発芽率が上がるので種を密に撒きましたが、その分間引きの手間もかかりました。

しかし間引きした人参や人参の葉を天ぷらにして食べたら、とても美味しかったです。

それから1週間後、人参の葉の所々が黒くなっているのを発見しました。

黒くなっている葉のみを取り除いてから1週間後、ほとんどの葉がなくなってしまいました。

葉が黒くなったのは黒葉枯病という病気であることがわかりました。

葉がなくなってしまいましたが、そこの土を掘り起こしてみた所、中から小さな人参が沢山出てきました。

葉が黒葉枯病にかかっても、人参は問題なく食べられるとの事だったので、天ぷらにして食べてみましたがとても美味しかったです。

発芽してから黒葉枯病になるまで、間引き以外は特に何もしませんでした。

また、別の種類の人参の種を5月初旬に日当たりの良い畝に1〜2cm間隔ですじまきで浅めに撒きました。

種を密に撒かなかった影響なのか、ほとんど間引きをせずに済みました。

7月中は順調に成長していきましたが、8月中旬に一部分だけ、黒葉枯病にかかっているのを発見しました。

葉の所々が黒くなっていたので、黒くなっている葉だけを取り除いていきました。

そして、数本収穫してポテトサラダに入れて食べてみましたが、人参独特の苦味を感じました。

収穫しなかった人参は、黒い葉だけを取り除いた後は小さな葉が新しく生えてきて、その後は黒葉枯病にかかることもなく復活しました。

その後も数本収穫しましたが、味は苦く感じました。

今も根の太さが2cm程度なので収穫せずに残しているものもあります。

とう立ちはしませんでした。

日当たりの悪い場所の人参の葉は黒葉枯病により全滅しましたが、日当たりの良い場所の人参の葉は黒葉枯病は軽症で、その後は復活したことから人参は日当たりの良い場所で育てるべきことを痛感しました。

また、7月中旬と8月中旬にも大根を収穫した後の土に人参の種をまいてみましたが発芽しませんでした。

種の袋には播種期は3月〜8月と書かれていますが、発芽適温が15〜25℃なので、気温が高過ぎて発芽しなかったのか?乾燥が続いても水やりをしなかったのが災いしたのかもしれません。

また、9月初旬と中旬に、空いている畝にばらまき(畝に種を一列にパラパラと撒く)で人参の種を撒きました。

種を撒いた直後は、土もかけず水やりもせずに直後に降った雨に任せていましたが、種を撒いてから2週間後に所々、芽が出ているのを確認しました。

今も順調に成長しています。

すじまきで一粒一粒を丁寧に撒くより、ばらまきで一列に種をパラパラとばら撒いていても、芽が出ることがわかりました。

人参は冬越しできるとのことなので、春に収穫できれば嬉しいです。

ネギ

5月初旬に日当たりの良い場所に種を1cm間隔ですじまきで浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

撒いた種の6割くらい芽が出て、ゆっくりですが順調に成長していきました。

種を密に撒いたので混み合っている箇所もありましたが、間引きをせず、通常のネギの太さにならないまま、8月初旬から9月初旬にかけて数回に分けて収穫しました。

もし収穫しなければ、一般で売られているネギの太さや長さになっていたのかもしれませんが、その前に収穫してしまいました。

収穫は根ごと引き抜くのではなく、根元をハサミで切って収穫しました。

収穫した後も、小松菜やレタスのように再生するのを期待していましたが、背丈の高い草が沢山生い茂り、ネギの根元も見えなくなり、草刈り機で草と一緒にネギの根元も全て刈ってしまい、跡形もなくなってしまいました。

畝の草を刈る際は鎌を使用すべきでしたが、時間を短縮するために草刈り機を使用したのが失敗でした。

また、10月上旬にナスの畝やレタスの畝に種を撒き、その後芽が出ているのを確認しました。

ネギの成長は驚くほどゆっくりなので、このような小さな芽で冬超しできるのかわかりませんが、見守っていきたいと思います。

ゴボウ

5月の初旬に日当たりの悪い場所に、種を点まきで一箇所につき5〜6粒ほど浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

種を撒いてから3週間ほどで、ほぼ撒いた種の数だけ発芽しているのを確認しました。

葉は日に日に大きくなっていきましたが間引きもせず、水やりもせず、ずっとほったらかしにしていましたが、虫にもほとんど食われず成長していきました。

そして11月に葉が枯れ始めたので11月中に3回に分けて収穫しました。

収穫するまで、とう立ちする気配はありませんでした。

大根や人参、小カブなどは葉をつかんで、引き抜くだけで収穫できましたが、ごぼうは一筋縄にはいきませんでした。

葉を掴んで、思いっきり力を入れて、引っ張ってもびくとも動かず引き抜くことはできませんでした。

ごぼうの周りの土を掘っていくことでようやく収穫できました。

薄く切り、混ぜご飯に入れて食べたら、ごぼうの香りがして、とても美味しかったです。

種撒きをしてから収穫まで6か月かかりましたが手間暇かからず育てやすい野菜でした。

沢山できても、土を掘り、土の中に入れておくだけで長期間保管できます。

来年はすじまきで種を撒いてみたくなりました。

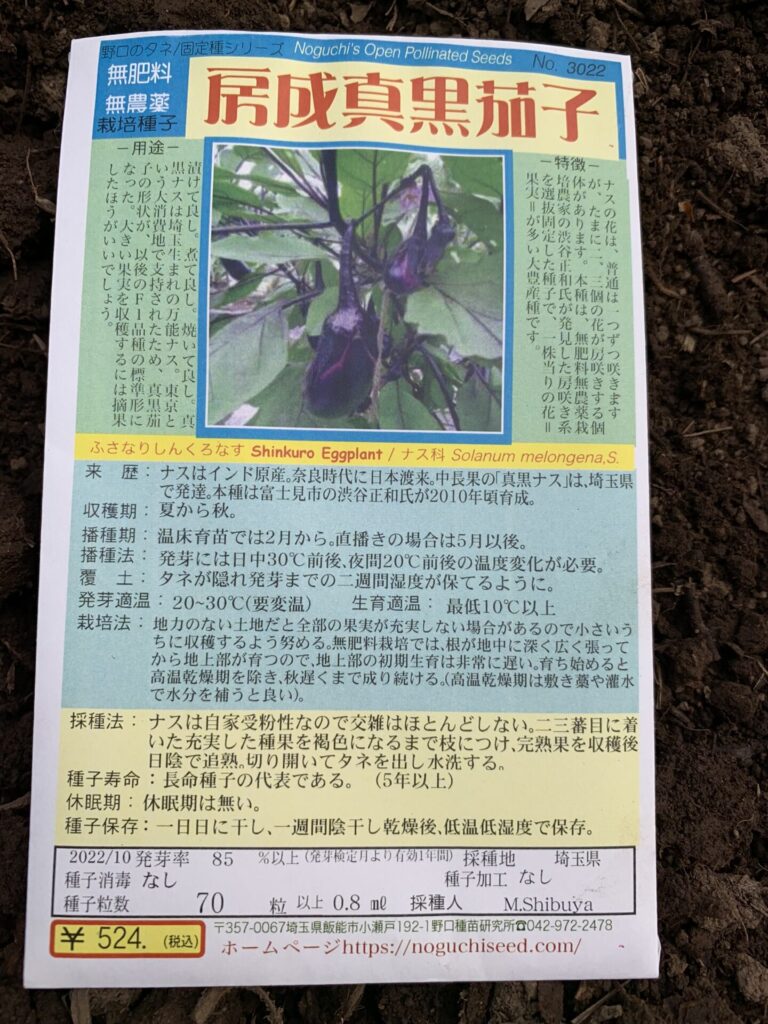

ナス

5月中旬に種を点まきで一箇所につき3粒を60cm間隔で浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

7月初旬にようやく発芽しているのを確認し、一箇所に撒いた3粒の種が芽が出ている所と、芽が出ていない所があったので60cm間隔になるよう移植しました。

その後、テントウムシダマシに少し葉を食べられたりしましたが、虫対策もせずにほったらかしにしていましたが、一か月程ほとんど変化のない時期もありました。

ナスの成長を早めるために8月上旬にナスの近くに枝豆の種を撒きました。

枝豆やインゲンなどの豆科の植物の根には土を肥えさせ元気にする根粒菌がついていますが、枝豆の種を撒いた時期が8月だったので気温が高い影響なのか芽が出ませんでした。

しかし、その後ナスは驚くほどゆっくり成長し、9月中旬にようやくひとつ実がなり収穫しました。

その後も、1つ収穫しましたがトータルで10株中、2株からしか収穫できませんでした。

ほとんどのナスは成長せず、実がならないまま、徐々に枯れていき、先日雪が降った後は完全に枯れてしまいました。

ナスは肥沃地であるなら無肥料でも育ちますが、畑は肥沃地ではなく普通地なので、堆肥などを施したり、早い時期に枝豆などの豆科の野菜を混植させれば良かったのかもしれません。

また、ナスは水が無いと育ちが悪く、畝は湿っている方が良いとのことでしたが、8月中ほとんど雨が降らない中、水やりを一度しかしなかったのも失敗でした。

ブロッコリー

5月初旬に日当たりの良い場所に種を1cm間隔ですじまきで撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

種を撒いてから12日後に発芽しているのを確認しました。

その後、株間が狭かったので株間が30cmになるよう移植しました。(種の袋には株間40〜45cmとありましたが畝に余裕がなかったので30cmにしましたが普通に育ちました。)

その後はナガメという虫に食われたりしましたが、虫対策もせず、周りの草も刈らずに、ずっとほったらかしにしていましたが、順調に育っていきました。

8月中旬頃にようやく実がつき始めた頃、ナガメに実も葉も食べつくされ、ほとんどなくなってしまいました。

X(Twitter)では、ブロッコリーの虫食いについて、以下のご意見を頂きました。

葉っぱが無くなるのは、根っこを伸ばす為っていうのもあったりします。

もしかすると実が着く前に栄養を吸収したくて窒素を出して虫を寄せてきて葉っぱをなくす間に根を伸ばしていたのかも?来年のために準備しているのかもしれませんね。

すべての出来事に意味があるように、野菜の世界も奥が深いと思いました。

その後、食べられた後の茎をそのままにしていたのが功を成し、10月に再び、茎から葉が生え始め復活してきました。

(X(Twitter)ではブロッコリー以外にもナスやオクラも茎だけになっても復活したという声を聞きました。茎だけになっても処分せずに様子を見ても良いかもしれません)

ブロッコリーの生命力の強さを目の当たりにし、野菜の王様と言われているのも頷けました。

葉を少し摘んで油炒めにして食べてみたら物凄く美味しかったです。

その後、11月中旬には実もわずかに復活し美味しく食べることができました。

10月〜11月にかけて5回ほど収穫できました。

先日、雪が降った後も無事でした。

冬になりナガメもいなくなり、虫対策をしなくても虫に食べられることはなくなりました。

また、10月初旬に試しに育苗ポットにブロッコリーの種を撒いてみました。

種を撒いた後は水やりをし、ほったらかしにしていましたが4日後に発芽し、5日後に発芽した芽を畑に移植しました。

しかし、雪が降った後は、雪の重量に潰されたのか?ブロッコリーの小さな芽は姿形もなくなってしまいました。

移植時は、土をもう少し深く掘り、葉が少し出るぐらいにしておけば、茎が雪のダメージを受けずに済んだのかもしれません。

標高800mの山では、ブロッコリーの種は秋よりも春に撒いた方が良いのかもしれません。

キャベツ

5月初旬に日当たりの良い場所に種を2cm間隔ですじまきで浅く撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

種を撒いてから15日後に発芽を確認しました。

その後、混み合ったので20〜30cm間隔になるよう移植していきました。

種の袋には株間40cmと記載してありましたが、畝が足りないので少し窮屈にしてしまいました。

その後は、虫対策も水やりもせずにずっとほったらかしにし、虫に食われることもありましたが、ゆっくり成長していきました。

8月初旬頃にようやくキャベツらしくなってきたので、葉が巻くのを待っていましたが、待てど暮らせど一向に葉が巻きません。

その内、夏になり、周りの草の背丈が伸びて生い茂り、日当たりが悪くなった影響なのか、所々の葉が腐ったり枯れたりしました。

草刈りをした後に、腐った葉や枯れた葉を取り除いたら、ほとんどの葉がなくなってしまいました。

9月下旬に葉が生えてきたので、葉が生える度にハサミでカットし収穫していきました。

キャベツの葉も、キャベツの味がしてとても美味しく、油炒めにして食べるだけで元気が出ます。

10月〜11月にかけて、一週間ごとに葉をカットし収穫しましたが、何度も再生し12月に入っても収穫でき、霜が降りても雪が降っても無事でしたが、最近は葉の再生が遅くなりました。

夏も、葉が巻くのを待たずに葉を一枚一枚ハサミでカットし収穫していれば、かなり沢山の葉を収穫できたかもしれません。

また、10月初旬にいくつかの畝にキャベツの種を撒きましたが、どれも芽が出ません。

ブロッコリーと同様に標高800mの山では秋よりも春に種を撒いた方が良いのかもしれません。

キャベツの葉が巻かないのは、種を撒く時期が適切でなかったからなのか?肥沃地ではないからなのか?定かではありませんが、堆肥などを施すことで葉が巻くのかもしれません。

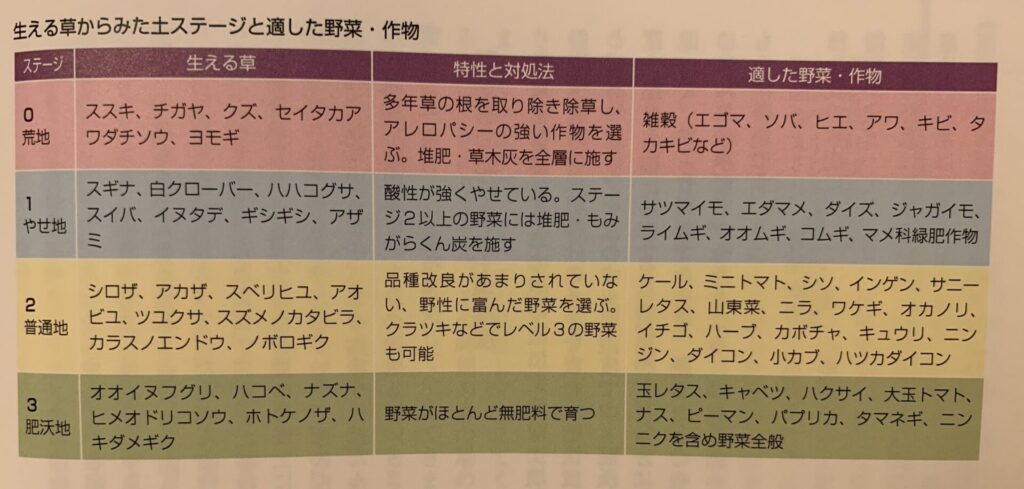

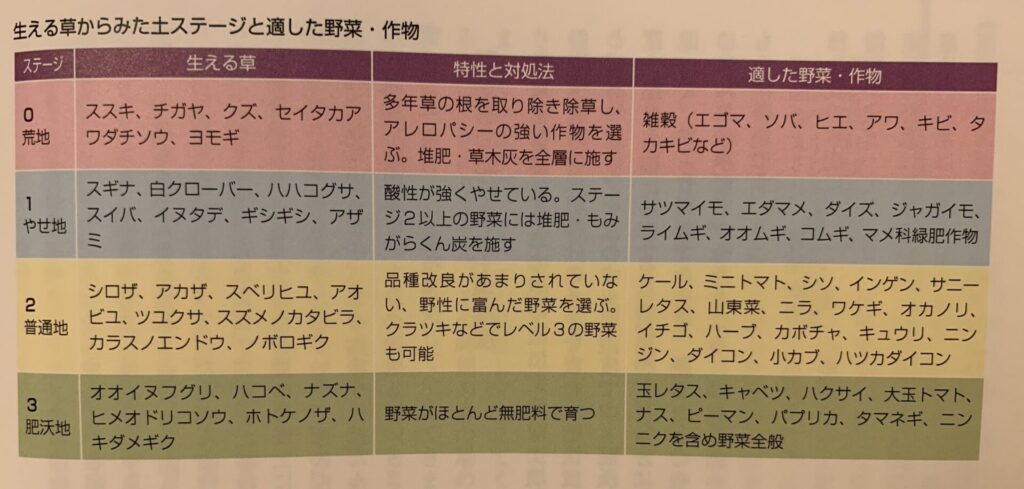

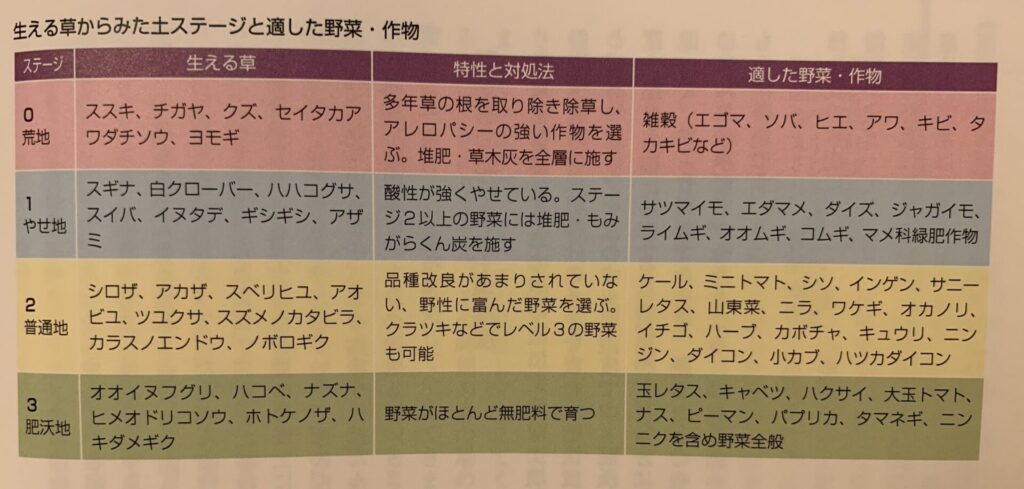

畑に生えている草を見ることで土のステージと適した野菜・作物がわかります。

私の畑は普通地ですが、この表を見るとキャベツは無肥料の場合は、肥沃地でないと育たないことがわかります。

失敗した野菜(かぼちゃ、スイカ、メロン、パプリカ、ピーマン、とうがらし、シシトウ)

かぼちゃの花は咲きましたが、実がなりませんでした。

蜂に受粉を任せ、ほったらかしにしていたのが原因であるのかは、わかりませんでしたが、いつの間にか枯れていました。

スイカ、メロン、パプリカ、ピーマン、とうがらし、シシトウは芽が出ませんでした。

発芽適温でない時期に種を撒いてしまっていたのか?

無肥料の場合、肥沃地でしか育たない野菜だからなのか?(私の畑は普通地)

色々、原因はあるのかもしれませんが、無肥料の場合、肥沃地でしか育たない野菜よりも、普通地でも育つ野菜を優先して栽培すれば良かったと思いました。

来年は発芽適温を意識した種撒き、一週間以上雨が降らない場合は水やり、その他さまざまな失敗を糧にしていきたいと思います。