私が今住んでいる地域では、昔は山の木を薪にし、エネルギーを自給している人が沢山いたそうですが、電気や灯油、プロパンガスが普及し、電化製品が増えるにつれ、薪を燃料にする人が徐々に減っていったそうです。

そして現在、日本のエネルギーの自給率は11.2%しかありません。

電気を生産する原料の7割が原油、天然ガス、石炭の化石燃料で、その化石燃料のほとんどを輸入に頼っています。

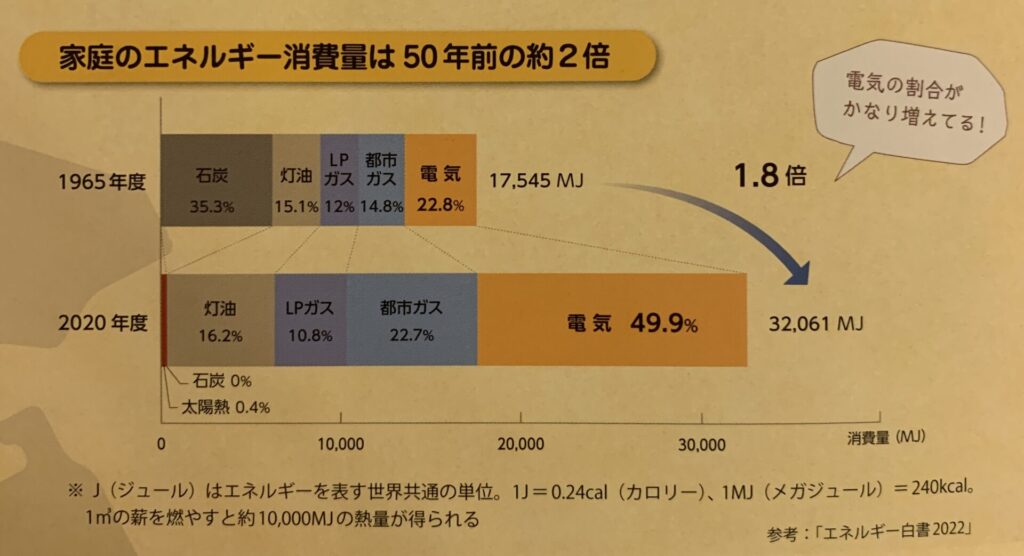

さらに家庭のエネルギーの消費量は50年前の約2倍になっています。

そして現在、ロシアのウクライナ侵攻により原油価格が高騰し、電気料金も高騰してしまいました。

このような不安定な社会情勢に左右されないためにも、これからの時代は食料や水だけではなく、エネルギーを自給することは、物凄く重要だと思います。

私の場合、移住後は部屋の構造上、太陽光発電で電力を自給する予定だったので、リフォームの際、オール電化にしてもらいました。

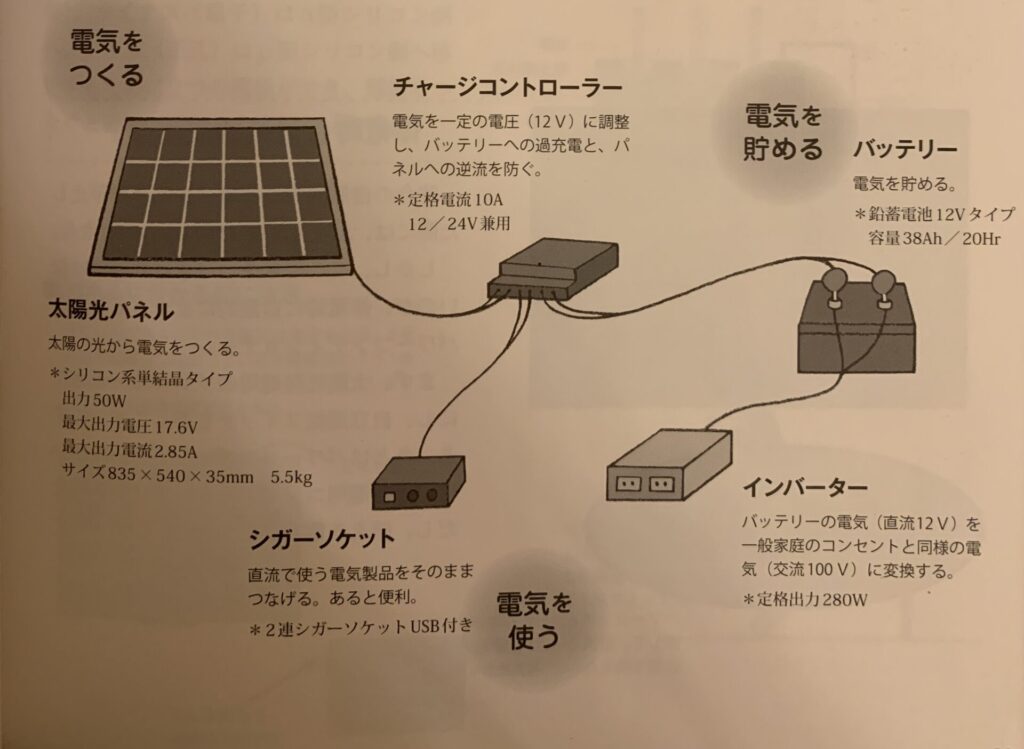

太陽光発電で電力を自給する場合、ソーラーパネルなど必要なもの一式を購入し自力で設置するか、業者に工事を依頼するかで金額も大幅に変わってきます。

【自力で設置する場合】

【業者に依頼する場合(蓄電池有り)】

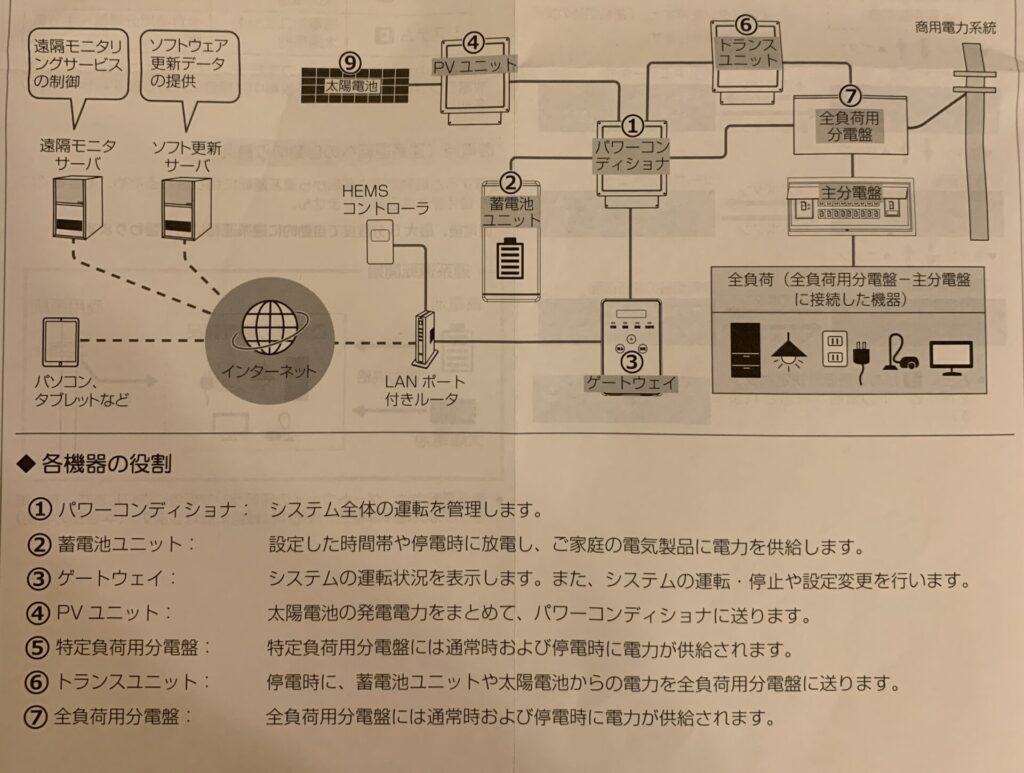

図は今回設置した構造になります。

自力で設置する方がはるかに安上がりになりますが、私の場合は業者に依頼しました。

【ソーラーパネル設置を業者に依頼した理由】

・屋外のソーラーパネルから室内に配線を通すのに外壁に穴を開ける必要があるが、外壁に穴を開けるスキルがない

・オール電化で一般家庭より電力消費量が多く、ソーラーパネルも複数必要になるので、スペースの都合上、屋根に設置したいが屋根にソーラーパネルを設置するスキルがない

・自力で設置する場合、コンセントはインバータ、もしくはポータブル電源に限られてしまうが、業者に依頼する場合は、ソーラーパネルで発電した電気は分電盤を通るので、通常通り、各部屋に備え付けられているコンセントを使える

・蓄電池を設置することで、日中にソーラーパネルで発電した電気を蓄電池に貯め、電気使用量が多い夕方から夜にかけて蓄電池に貯めた電気を使うことでエネルギーの自給率を上げられる

(ソーラーパネルだけ(蓄電池無し)でも電力を自給できるが、エネルギーの自給率を上げるのが目的なので蓄電池を設置することにした)

業者を選ぶ際、4社にそれぞれ見積もりを出してもらいました。

業者によって取り扱っているソーラーパネルと蓄電池の種類やメーカー、施工方法、対応、金額などが異なるので、複数の業者に見積もりを依頼し比較検討することが大切です。

ソーラーパネルや蓄電池の価格は、同じ容量でもメーカーや業者によっても異なります。

パンフレットに記載されている内容、業者の説明を元に比較検討してみるのも良いかもしれません。

また、業者によって対応は千差万別でした。

例えば

- 屋根に登り屋根の寸法を測る

- 屋根に登らず家の外周の寸法のみを測る

- 室内の分電盤を確認する

- 天井裏に登り、電気の配線を確認する

- 自社の今までの実績を説明する

- ドローンを飛ばし屋根全体を撮影する

- ソーラーパネルを設置する前に屋根のペンキが剥がれているのでペンキを塗った方が良いとアドバイスをくれる

業者の様々な対応を見たり、説明を聞いたりした中で、現場をもれなく確認し、価格が平均的で、屋根のペンキが剥がれ落ちていたことに対し、ソーラーパネルを設置する前に、屋根にペンキを塗った方が良いとアドバイスをくれ、屋根に穴を開けずにソーラーパネルを設置できる業者に依頼することにしました。

(ソーラーパネルを設置する前に、ペンキ屋さんに屋根の塗装をしてもらいました)

中には、ソーラーパネルを設置する際にどうしても屋根に穴を開けざるを得ないと言う業者もいましたが、屋根に穴を開けてしまうと後に雨漏りの原因になるので、その業者に依頼するのはやめました。

施工をお願いした業者は、補助金の申請やソーラーパネルで発電し余った電気を売電するための申請も速やかで、アフターサービスも大変充実していました。

また、工事日数は短期間で終わりました(平屋の場合)

太陽光パネルを屋根に設置する前に、まずは足場を組みます。

足場を一人で半日で組み立てた職人のスキルには感心しました。

ソーラーパネルの屋根の設置も、二人の職人が一日で終える素早さや手際の良さ、丁寧さには感心しました。

また、屋外のソーラーパネルから室内に配線を通す際、闇雲に外壁に穴を開けるのではなく、外壁に木材が使われている箇所を見つけ、木材の部分に穴を開け、取り付けたことに感心しました。

外壁には土壁の部分もあり、土壁に穴を開けたらボロボロ崩れるかもしれないという不安も解消されました。

また、室内の電気工事や蓄電池、その他のユニットを設置する知識、スキル、丁寧さ、手際の良さにはただただ感心しました。

そのような素晴らしい知識とスキルはお金などでは決して買うことのできない、誰にも奪われることのない、一生役立つ真の財産に思え、大変うらやましく思いました。

また、業者に依頼する際にはソーラーパネルと蓄電池の容量を決める必要があります。

容量を決める際、一日の大体の消費電力量を把握することでイメージがわいてきます。

電化製品の消費電力は、取り扱い説明書にも記載されている場合がほとんどです。

たとえば

電球30W

テレビ200W

洗濯機800W〜1400W

電子レンジ1500W

掃除機600W〜1200W

ドライヤー500W〜1200W

ノートパソコン30W〜150W

スマートフォン5W〜15W

冷蔵庫150W〜600W

エアコン190W〜2200W

IHクッキングヒーター100W〜3000W

たとえば1Wの電力を1時間使ったときに消費される電力量は1Whです。

30Wの電球を2時間使い続けると60Whの電力を消費したことになります。

また毎月、電力会社が出す電気使用量のお知らせには、一か月の電力消費量も記載されているので、それを日数で割れば、正確ではありませんが一日の大体の電力消費量が見えてきます。

ソーラーパネルの容量とは、その太陽光発電システムがどれだけ発電できるかを示した指標で、単位は kWで表します。

たとえばソーラーパネル一枚あたりの容量が415Wの場合、415W×ソーラーパネルの枚数でソーラーパネルの容量が決まります。

ソーラーパネルの容量が大きいほど、当然金額も上がります。

私の場合、ソーラーパネル一枚あたりの容量が415Wで、それを12枚設置したので、4.98kWの容量ですが、必ずしも一日に4.98kW発電するわけではありません。

ソーラーパネルの容量=ソーラーパネルの発電量ではありません。

発電量は容量に比例し、容量と日射量を掛け合わせた値で決まります。

日射量は設置面積や方位、角度、地域の日射強度、季節、天気などに影響されます。

参考までに月ごとの発電実績を記載します。

工事を依頼したのは昨年の春ですが、補助金の申請の関係で工事を実施したのが昨年の8月下旬なので、発電実績は昨年の8月下旬から今年の2月上旬しかありません。

- 8月下旬(MAX 26.4kWh min 17.1kWh 平均20.8kWh)

- 9月(MAX 27.2kWh min 5.7kWh 平均15.3kWh 合計 458kWh)

- 10月(MAX 27.4kWh min 5.4kWh 平均16.4kWh 合計 509kWh)

- 11月(MAX 16.4kWh min 2.4kWh 平均10.3kWh 合計 310kWh)

- 12月(MAX 12.9kWh min 1.5kWh 平均7.7kWh 合計 238kWh)

- 1月(MAX 16.4kWh min 0.05kWh 平均5.5kWh 合計 170kWh)

- 2月上旬(MAX 13.2kWh min 0.6kWh 平均5.5kWh)

- MAX:その月で発電量が一番多かった日の発電量

- min:その月で発電量が一番少なかった日の発電量

- 平均:その月の一日あたりの平均の発電量

- 合計:その月の発電量

また、蓄電池の容量は6.5kWh、9.8kWh、16.4kWhがありましたが、中間の9.8kWhにしました。

蓄電池の容量が大きいほど、その分電気を沢山貯めることができます。

蓄電池は運転モードによって用途に合った使い方ができます。

たとえば

売電を優先したい場合は、安価な夜間電力を蓄電池に充電し、朝と夕方は蓄電池から電気を使うことで電気代を節約し、余った電力は売電したり、

停電に備えたい場合は、蓄電池の残量を確保し、万が一の停電時に使用できるようにしたり

自家消費を優先させる場合は、余った電力は蓄電池に充電して、夜までできるだけ自家消費を優先し、さらに夜間電力を充電し、朝までの電力を賄える

などの運転モードがあり、自家消費を優先させるモードにしています。

また、容量ごとに大きく金額が変わるので、業者に容量ごとの見積もり、容量ごとの発電量の予測などを出してもらい、容量を決める際の参考にしてみても良いかもしれません。

しかし、発電量の予測は必ずしもその通りにはなりませんでした。

- 9月(発電量実績458kWh / 発電量予測494kWh)

- 10月(発電量実績509kWh / 発電量予測447kWh)

- 11月(発電量実績310kWh / 発電量予測395kWh)

- 12月(発電量実績238kWh / 発電量予測352kWh)

- 1月(発電量実績170kWh / 発電量予測427kWh)

- 発電量実績:その月の発電量の合計の実績

- 発電量予測:その月の発電量の合計の予測

そして、太陽光発電をするようになっても、月々の電気代がゼロになったわけでもありませんでした。

エアコン(暖房)を使わない8月下旬から秋にかけては電気代も安く、売電金額も高く、ほとんど電気代はかからなかったにも等しいと言えますが、

冬は、雪が降ると発電しなかったり、

ソーラーパネルの上に雪が積もると、発電しない日もあり

エアコン(暖房)を長時間稼働させることで予想以上に電力消費量が大きい日もありましたが、太陽光発電をしていない昨年と比較すると、一か月あたり約2万円ほど電気代は安くなりました。

雪の降らない地域は、太陽光発電は冬も沢山発電できますが、雪国は冬の発電量が低下すると思います。

主に電力消費量が大きい家電はIHクッキングヒーターとエアコン(暖房)です。

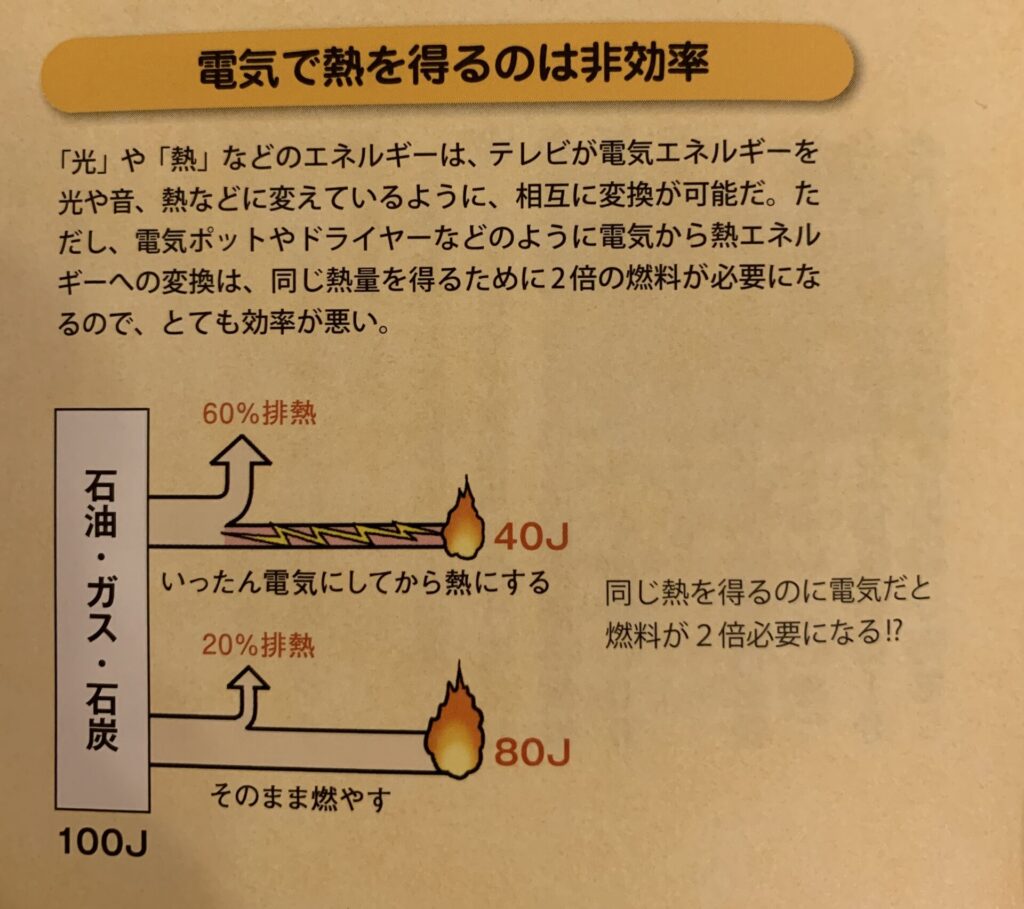

電気を熱に変える効率は悪いので、オール電化であるが故に余計に電力消費量が大きくなってしまいます。

また、余った電気は電力会社に売電できますが、今回の売電金額は

- 9月中旬〜10月中旬 約4400円

- 10月中旬〜11月中旬 約4300円

- 11月中旬〜12月中旬 約1300円

- 12月中旬〜1月中旬 約500円

9月〜11月で、特に秋が想像以上に売電金額が大きかったです。

しかし工事が終わり、太陽光発電しても、すぐに売電出来るわけではありません。

売電できるまでには、電力会社に「接続契約の申込み」をする必要がありますが、全て業者が代行してくれました。

接続契約が締結され売電できるまでには、工事後、約1か月かかりました。

近所の人は10年前に売電目的でソーラーパネルのみを取り付け、当時は売電することで沢山の利益を得られたそうですが、今では全く利益が出なくなったと言っていました。

10年経つと売電価格が一気に下がるからだそうです。

売電に興味のある方は、検索すると沢山出てくるので調べると良いと思います。

さらにソーラーパネルの寿命が30年と言われているので、元が取れないという話も聞いていましたが、

私の場合、利益を得る目的ではなく、社会に依存せずに、エネルギーを自給するのが目的なので、今回の工事を決意しました。

今回、冬の発電量が不足であることがわかったので今後、庭の空いているスペースに小屋を作り、その中に薪ストーブと薪風呂を設置する予定でいます。

設置した場合、冬は薪ストーブで暖をとったり調理ができるので、消費電力量が大きいエアコン(暖房)やIHクッキングヒーターの電力消費量を節約できます。

今現在、お風呂の水は井戸水ではなく水道水を使用しているので薪風呂であれば井戸水を活用でき、お風呂を沸かすのにも電力を使わずに済みます。

また、ソーラーパネルの廃棄問題について調べてみました。

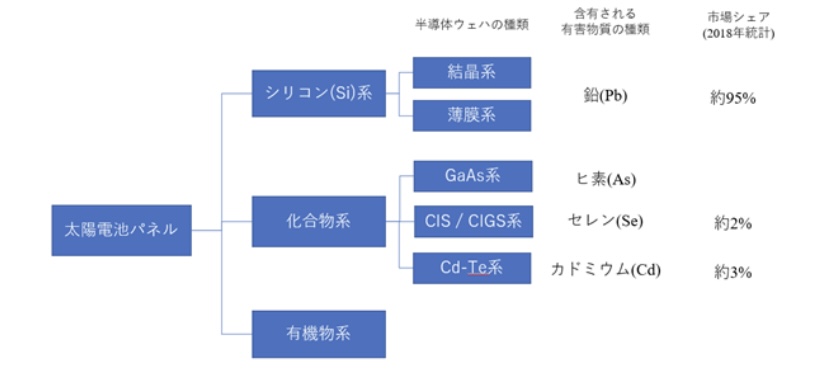

ソーラーパネルには鉛、カドミウム、ヒ素、セレンといった猛毒物質が使われていると言われていますが

ソーラーパネルには、シリコン系、化合物系、有機物系と種類があり、

シリコン系のソーラーパネルには、セルの部分に鉛が使われているくらいで、カドミウム、ヒ素、セレンは使われていません。

シリコン系が使われている市場の割合は95%です

化合物系のソーラーパネルには、カドミウム、ヒ素、セレンが使われていますが、今はほとんど使われておらず、市場に占める割合は5%です。

今回の工事で設置したソーラーパネルは単結晶なのでシリコン系のものでした。

以前4社に見積もりを依頼した際、4社が取り扱っているソーラーパネルも全て単結晶タイプのシリコン系のものでした。

ソーラーパネルの寿命は約30年なので、その後は廃棄するしかありませんが、産業廃棄物指定なので自分では処分できません。

設置した業者に回収を依頼するのが一般的ですが、回収する際にも高額なお金が発生します。

また廃棄の際、鉛のような有害物質はどのように処理されるのか?

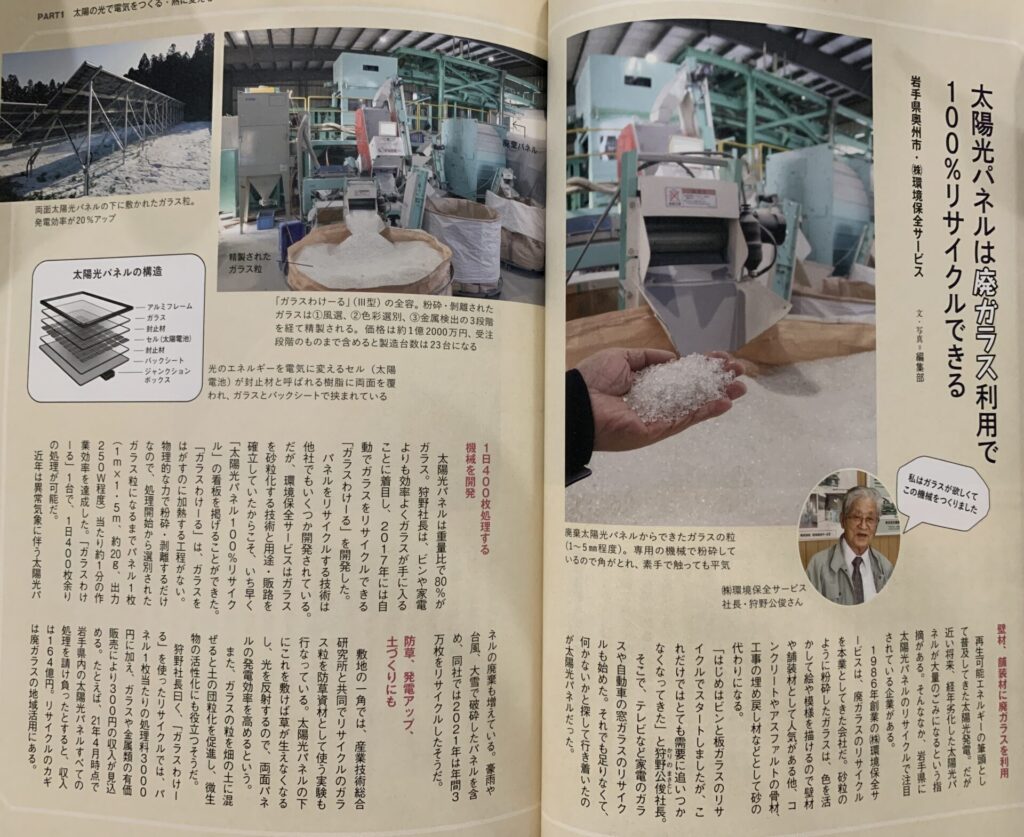

ソーラーパネルを分解し、分解した材料を100%リサイクルする(株)環境保全サービスの社長さんに電話で話を聞き、短くまとめてみました。

会話は要点のみに短縮しましたが、以上になります。

貴重な時間を割いてご対応して下さった狩野社長さんに感謝です。

ソーラーパネルを廃棄する際は、地球環境のためにも、ぜひ(株)環境保全サービスさんにお問い合わせしてみるのも良いかと思います。

これからソーラーパネルを設置される方、廃棄される方の参考になれば幸いです。