標高800mの山に移住して、初めて迎えた今年の春に無農薬無肥料の野菜作りに挑戦しました。

(当初、畑は10年以上耕作放棄されていて荒れ放題だったので種を撒く前に畑の再生、動物避けネット張り、畝作りをしました。詳細は過去記事 移住して初めての自然農(準備編)

また、無農薬無肥料でも本当に野菜は育つのか半信半疑でしたが、意外にも多くの野菜(ジャガイモ、小松菜、小カブ、大根、レタス、赤紫蘇、きゅうり、インゲン、枝豆、ネギ、トマト、バジル、ゴボウ、人参、ナス、ブロッコリー、キャベツ)を育てることができました。

ジャガイモ以外の野菜は全て直播き(畑に直接種を撒いて)で育ててみました。

この記事ではジャガイモ、小松菜、小カブ、大根、レタスの種まきから収穫までを記事にしました。

ジャガイモ

昨年の冬に自然栽培のジャガイモを食用に購入しましたが、春になり暖かくなると同時にダンボールの中で芽がぐんぐん伸び始めました。

芽の伸び過ぎたジャガイモを切らずに丸ごと植えてみました。

(ジャガイモを切って植える場合は、切り口が腐らないよう切り口を乾燥させたり、酢や草木灰をつけた方が良いそうです)

また、ジャガイモは乾いた土を好むので、水はけの悪い畑の場合な高畝にした方が良いということで高畝にしました。

芽を上に向け、株間は約35cm間隔で、深さはジャガイモの芽がほんの少し出るくらいであまり深く植えませんでした。

後になって、ジャガイモは種イモよりも上にできることを知り、もう少し深く掘って植えても良かったと思いました。

植えた後、水やりはしませんでした。

その直後、うっすら雪が降り積もったので、芽が死んでしまうのか心配していましたが無事でした。

ジャガイモを植えてから5週間経過し、芽の高さが15cmを越えるくらいになったので、いくつか芽かき(間引き)をしました。

芽かきとは、複数の茎の中から太くて葉の形が整っている芽を残し、他の芽を抜き取る作業のことです。

地中に埋まっているジャガイモを動かさないように土を押さえながら、いくつかの芽を根っこがつくよう抜き取り、3本ほど残るようにしました。

ジャガイモを大きく育てたい場合は、芽かきは必須ですが、小さくても数を収穫したい場合は芽かきをしなくても良いそうです。

芽かきをした後は、芽が倒れないよう土寄せをしました。

抜き取った芽は、3本ほど束ねて別の畝に植えて水をやりましたが、植えた直後はぐったりしていましたが、後日元気になりました。

抜き取った芽も元々生えていた芽も、日に日に大きくなりましたが、その間テントウムシダマシが葉を食べていたり、他の草もジャガイモの葉の周りに生えてきましたが、虫対策も草刈りも水やりもせずほったらかしにして観察していました。

その後、ジャガイモを植えてから3か月後に、葉が枯れてきました。

本来は葉が枯れたときが収穫タイミングですが、ジャガイモを大量に保管できる場所がないので、一気に収穫せずに毎回食べる分だけを収穫しました。

収穫したジャガイモの大きさは、大きいのから小さいのまで千差万別でしたが1株あたり平均8個ほど収穫できました。

日当たりの良い方がジャガイモの大きさは大きく、数も多く収穫できました。

その後、葉が枯れ、少しずつ収穫し始めて1か月が経過した頃、葉が跡形もなくなり、唯一枯れた茎がギリギリ数本残っている状態でしたが、それでも掘り起こしたジャガイモは新鮮なままで切ってもみずみずしかったです。

さらに葉が枯れてから2か月が経過し、枯れた茎も跡形も残っていませんでしたが、掘り起こしたジャガイモはやや皮がゴワゴワになって芽も出ておらず見た目は悪いのですが食べてみたら美味しかったです。

芽かき(抜き取った芽)の方も葉が枯れてから収穫しましたが、思っていた以上にジャガイモは沢山収穫できました。

芽かきした芽を捨てずに植えて本当に良かったです

ジャガイモは皮にも栄養があるので、皮をきれいに洗い、皮ごと油で揚げ、塩やケチャップをつけて食べるとフライドポテトを食べているような感覚になります。

ジャガイモは育てる手間暇もかからず、主食にもなり、料理のレパートリーも豊富なので、本当におすすめの野菜です。

やせ地でもできるので食料危機になっても救世主になると思いました。

ジャガイモは秋にも育てられますが、私が住んでいる山は標高800mで、平地よりも気温が低いので秋ジャガイモは育ちづらいと聞いていましたが、試しに6個植えた所、一つだけ芽が出ましたが、先日の雪で芽が枯れてしまいました。

ジャガイモは深めのプランターや袋栽培でも育てられます。

小松菜

春は、種を2〜3cm間隔ですじまきで浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

その後、種を撒いてから1週間後に芽が出ました。

日当たりの良い場所でも悪い場所でも同じように芽は出ました。

種を密に撒いたので、成長途中に葉が混み合ったので間引きをしました。

間引きした葉を油で炒めて食べてみましたが、とても美味しかったです。

その後、水やりもせず、所々を虫に食われても虫対策もせずに終始ほったらかしにしていましたが、種を撒いてから1か月半後には充分な大きさになったので収穫しました。

収穫の際は、小松菜の葉は何度も再生するので根っこごと引き抜かずに茎をカットして収穫しました。

そして4回収穫した頃から葉が白くなり、成長も遅くなりました。

一本だけ、種を取るために収穫せずに、とう立ち(葉が成長し、花が咲く)させましたが虫に食べられてダメになってしまいました。

一本だけではなく、数本とう立ちさせれば良かったと思いました。

その頃、余っている種を空いている畝に撒きましたが、ほとんど芽が出ませんでした。

前回、順調に芽が出て育ったのは、種を撒いた時期(地温)が適切だったことがわかりました。

秋になりもう一度同じ場所に、春とは異なる種を5〜10cm間隔で撒いた所、ほんの数本しか芽が出ず、特に日当たりの悪い場所は全く芽が出ませんでした。

しかし、ジャガイモを収穫した後の畝に、5cm間隔で種を撒いた所、ほぼ撒いた種の数だけ芽が出ました。

このことから種を密に撒かなくても芽が出ること、小松菜は、小松菜の後作は適していませんでしたがジャガイモの後作は問題ないことがわかりました。

小松菜はジャガイモの後作にはむいていないと言われていましたが、意外にも問題なく育ちました。

春よりも沢山種を撒いたので、2〜4日ごとにボールいっぱいになるくらいカットした葉を収穫しています。

小さい葉は収穫せず、大きい葉のみを収穫しているので12回ほど収穫でき、今現在も成長しています。

小松菜はお味噌汁、おひたし、野菜炒め、サラダなど、色んな料理に活用しています。

大袈裟ではなく今までの人生で食べてきた小松菜の中でダントツに美味しく感じました。

小松菜は

・適切な時期に撒かないと発芽率が落ちる

・小松菜の後作だと発芽しづらいがジャガイモの後作だと問題なく発芽し育った

・多少の虫食いはあるが虫対策をしなくても大々的な被害にはならなかった

・種を密に撒かず、5〜10cm間隔でも発芽した

・とう立ちさせる場合は一本だけではなく数本とう立ちさせるか、防虫ネットなどで虫対策をするべきだった

小カブ

春は、日当たりの悪い場所に種を1〜2cm間隔ですじまきで浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

その後、日当たりが悪くても、種を撒いてから8日後に、ほぼ撒いた種の数だけ発芽しました。

発芽した後は芽が混み合いましたが、間引きをせずに、根を切らないよう移植ゴテで複数の芽を土ごとすくい、日当たりの良い空いている畝に移植しました。

移植した小カブの芽は当初はぐったりしていましたが水やりをし、数日後には元気になりました。

移植は根さえ切らずに水をしっかり与えれば可能であることがわかりました。

さらに移植してから1か月後には移植していない小カブの葉よりも大きく成長したことから日当たりの良い方が小カブの葉や実が大きくなることがわかりました。

種を撒いてから充分に葉や実が大きくなった2か月後から順次収穫していきました。

種を撒いた日は同じでも、成長スピードはそれぞれ異なり、日当たりの良い方が成長は早かったです。

小カブの葉はかなり虫に食われましたが、虫対策もせずにほったらかしにしていましたが、それでも実も葉もとても美味しく食べることができました。

秋にもう一度、ジャガイモの収穫した後の畝や空いている畝に種を5〜10cm間隔で撒きましたが、ほぼ撒いた種の数だけ芽が出て、今現在も順調に成長しています。

(小カブの株間は10cmが理想ですが、5cm間隔で種を撒いてしまった箇所もありそれは失敗でした)

小カブは種を撒いた後、水やりも虫対策もせず、終始ほったらかしでも、順調に育ち収穫できたので育てるのに手間暇かからない野菜です。

種を密に撒かなくても発芽することがわかったので株間を10cmほどにすれば間引きや移植をする必要もなくなります。

大根

春に、種を20〜25cm間隔で一粒ずつ浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

その後、種を撒いてから、ほぼ撒いた種の数だけ2週間後に芽が出ました。

その後は水やりも虫対策もせず、ずっとほったらかしでしたが、種を撒いてから1か月半後に大根の直径が5cmほどに成長したので収穫しました。

収穫した大根は一般のスーパーで売られている大根よりもかなり小さかったです。

大根の葉は、ナガメという虫に食われても、対策せずにそのままにしていましたが、実も葉も美味しく食べることができました。

少し収穫が遅れると大根にスが入ることがわかりました。

しかし、スが入ってもスの部分を取り除けば美味しく食べられます。

さらに収穫が遅れると、とう立ち(葉が一気に成長し、花が咲く)します。

とう立ちした後の大根は切ることも困難なくらい固くなるので食べられませんでした。

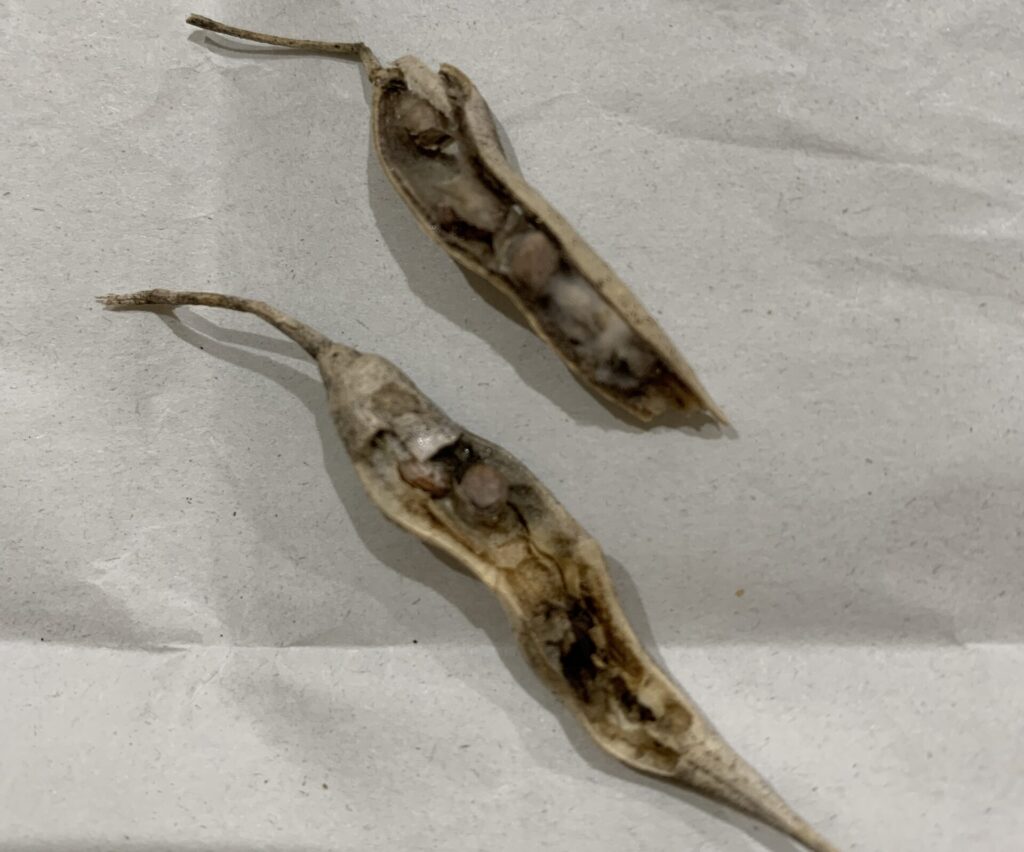

とう立ちした後は、枝豆に似た鞘が沢山でき鞘の中に種ができます。

鞘が茶色くなると種を採取できる目安になりますが、その頃複数の鞘に穴があいているのを発見しました。

穴のあいた鞘を割ってみると中は空洞ばかりで種が無く空っぽになっていました。

何者かが鞘に穴を開け、そこから鞘の中に侵入し種を食べているのは何となく想像できましたが、ついに犯人を目撃することになりました。

いつものように穴のあいた鞘を割って中を見ると、所々に黒の斑点のある黄色い小さな芋虫が入っていました。

鞘ができた時点で防虫ネットで対策しておけば、種を食べられずに済んだのかもしれません。

それでもたまに食べられていない鞘もあり、充分な数の種取りはできました。

春は、一気にとう立ちした大根の葉が半数以上もありました。

一気に種を撒くのでなく、種まき時期を数日ごとにずらしながら適宜収穫していけばよかったのかもしれません。

とう立ちした大根の茎は支柱で支えなかったので大雨が降った後に折れてしまった茎もありました。

とう立ちしたら、支柱で支えることが大切です。

秋になり、ジャガイモを収穫した後の畝や空いている畝に、春と同じ条件で種を撒きましたが、今も順調に育ち、直径3cmほどになってきました。

日当たりの悪い場所にも種を同条件で撒きましたが、鉛筆の太さくらいで成長は遅いです。

日当たりは本当に重要になります。

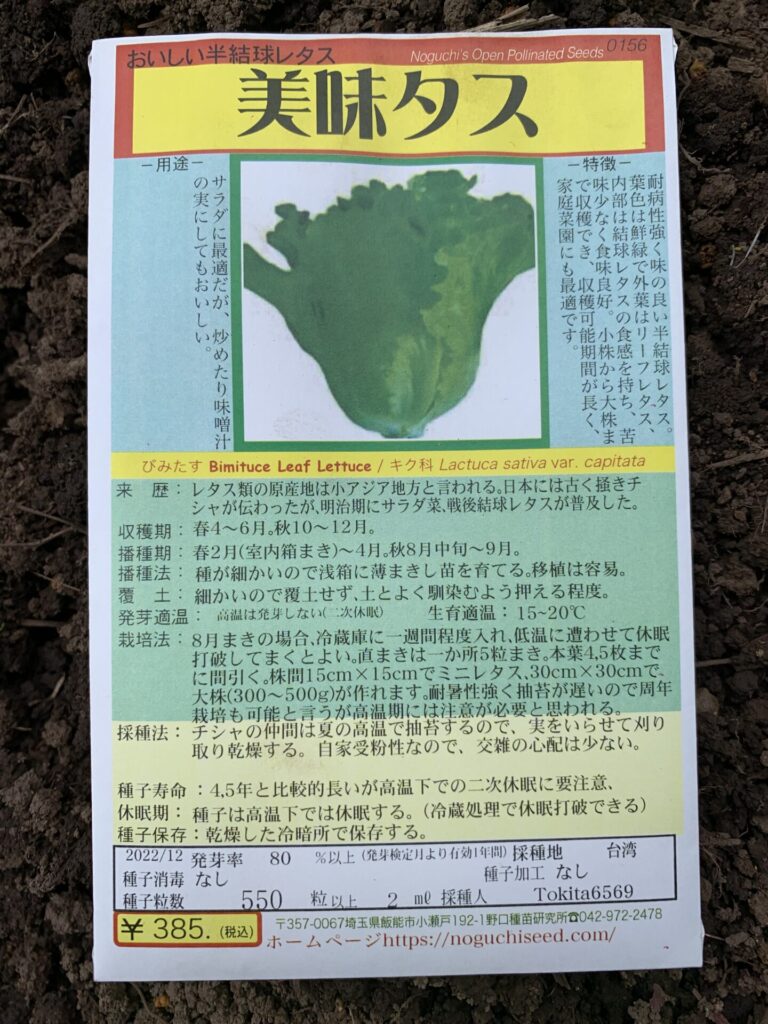

レタス

種の袋には「種が細かいので浅箱に薄まきし苗を育てる」と記載してありましたが、直播きでも発芽し、育ちました。

春は、日当たりの良い場所と悪い場所に種を点まきで浅めに撒き、種を撒いた直後に水やりをしました。

その後、日当たりが良い場所も悪い場所も、種を撒いてから20日ほどで、ほぼ撒いた種の数だけ発芽しているのを確認しました。

種撒きをしてから収穫まで1か月半かかりました。

しかし、日当たりの良い方が成長が早かったです。

その間、間引きは一切しませんでした。

レタスはキク科なので虫には食われませんでした。

キク科の野菜は病虫害の被害にあいづらいそうです。

小松菜と同様に、収穫時は根っこを引き抜かず、葉だけをカットして収穫した後も数回再生しました。

秋になり、すじまきで5cmほど間隔を開けて種まきをした所、20日ほどで芽が出ていたのを確認しました。

種の撒き方は点まきでもすじまきでも芽が出ることがわかりました。

種を撒いた後は、水やりもせずにずっとほったらかしにしていますが今もゆっくり成長しています。

次回は赤紫蘇、きゅうり、インゲン、枝豆、ネギ、トマト、バジル、ゴボウ、人参、ナス、ブロッコリー、キャベツをいくつかに分けて記事にしていきたいと思います。

PS

先日雪が降り、トマトと茄子が一気に枯れてしまいました。

雪に埋もれてしまいましたが、雪がとけても無事だった野菜は、大根、小カブ、人参、レタス、小松菜で、今もゆっくり成長し続けています。