昨年の冬に田舎に移住後、春から夏にかけて無農薬無肥料の野菜を作りました。

今回は畑作り、播種(種まき)、草刈りなどの作業内容と、そこで得た気づきをまとめてみました。

① 耕作放棄地の再生

元々は10年以上、耕作放棄された荒れ放題の畑で、人間の背丈ぐらいの茅や蔓、草なども生い茂り、前に進むのも困難な状態でした。

それらを草刈機で刈った後、数十個ほどあった茅株を、ベテランのおじいさんに、てこの原理を用いながら抜根するのを手伝ってもらいました。

私と母も挑戦して、悪戦苦闘しながら3個の茅株を抜根することができました。

しかし、ショベルカーを使ったら数分で簡単に抜根できると言われましたが、手作業も貴重な経験になりました。

茅株以外でも、さまざまな植物の根が隙間なく張り巡らされていたので、スコップや鍬で長時間かけて耕すよりも、耕運機で耕運し、土をならしました。

詳細は過去記事

●使った道具

・草刈機…電動よりもエンジン式の方がはるかに威力があるため、茅や蔓など固い草を刈るときはエンジン式草刈機が適している

・草かき…地面をはっている蔓は草かきを思いっきり振り下ろせば切れる

・クマの手…刈った草や落ち葉などを集めたり、すくうのに便利

・レーキ…刈った草や落ち葉などを細かく集めるのに便利

・スコップ…茅株を抜根するのに先端が尖っているスコップが土に刺しこみやすい。

・耕運機…電動よりもエンジン式の方が遥かに馬力があり、深く耕せる。

② 動物避けネット張り

野生動物に農作物を食べられた事例を聞いていたので、畑の周りに動物避けネットを張りました。

最初はポールを畑の周りに立てた後、ネットをポールの上部、中部、下部にくくりつけるのに、紐を使っていましたが、猛暑になったら紐が朽ち果ててしまうことに気づき、紐をやめ、針金やタイラップに変えました。

しかし、針金を巻くのに指力がないので、ペンチでくるくる巻いていると大変時間がかかり、ほとんどタイラップにしました。

またポールとポールの間隔が広いと猪が潜りやすくなるので、間隔を狭めるためにポールとポールの間に支柱を追加したり、

ポールと支柱の間のネットの下部が緩んでいると侵入されるのでネットをピンと強く張り、さらに大きな石を置いたりしてイノシシに潜られないよう厳重な対策をしました。

今ではポールと支柱の間に夏草が生い茂り、ますます侵入しづらくなりました。

鹿は2m近くジャンプできるので、支柱は土に刺しこむ分を考慮し、2m40cmのものを選び、ネットも、高さ1mのものを上下に張ることで高さ2mにしました。

今の所、動物には侵入されていません。

しかし、ハクビシンはネットもよじ登れるので、ハクビシンが出没する畑では、電気柵を使用しているそうです。

●使った道具

・ポール…ビニールハウスの骨組みを解体し、てこの原理で伸ばし、ネットをくくりつけるのに使用

・支柱…ネットをくくりつけるのにポールだけでは足りないので、支柱を追加した。支柱の高さは地面に刺し込む分を考慮し2m40cmのものを選んだ。

・かけや…ポールを地面に差し込む際にポールを叩くのに使用。支柱の場合は雨上がりで土が濡れて柔らかくなっていると、かけやを使わなくても土に簡単に差し込むことができる。

・ネット…幅や長さ、網の目の大きさなど色々な種類がある。

・針金、タイラップ…ネットを支柱やポールにくくりつけるのに使用。

・ペンチ…ネットを支柱やポールに針金でくくりつける際、針金を曲げるのに使用

・脚立…ポールを地面に差し込む際、かけやでポールを叩いたり、高い箇所に針金やタイラップを取り付けるのに使用

③ 畝作り

水はけの悪い畑の場合は、雨上がりの状態を見て、水がどこに流れていくのか、どこに水たまりができるのかをチェックしておいた方がいいです。

そして水が畑の中に流れてくるようなら、溝を掘り溝に水を流すようにします。

私の場合は、5月に大雨が降り、上の方から沢山の水が流れてきました。

水は畑の端にも川のように流れ、畑の中ほどまで浸水してきたので、畑の端の土を深く掘り、溝を作り、そこに集中的に水が流れるようにして事なきをえました。

溝を掘っても水はけが改善しないところは、20cmから30cmの高畝にします。

水はけが悪い畑は高畝、水はけが良い畑は平畝にします。

水はけが悪いと根が酸欠で弱って生育不良となり、病害虫も発生しやすくなるからです。

私の畑は、水はけが悪いので高畝にしました。

天気の良い日に深さ30cmの穴を掘り、土が湿っていれば、水はけが悪いと判断できます。

また、一緒に植えるとお互いの生育が良くなる植物をコンパニオンプランツといいます。

コンパニオンプランツにするため、ほとんどの畝幅を1mにしましたが、40cmほどの畝もいくつか作ってみました。

畝を作る際には、書籍を参考にしました。

畝がまっすぐになるよう、畝の長さの紐の両端に棒を結びつけたものを二組作ります。

そして畝幅を測り、畝の両側に紐がピンと張るよう棒を立てます。

この紐に沿うように紐の外側から土をすくい、畝に土を盛っていきます。

最後に畝が平らになるよう、木の板で整えました。

自然農の場合は、一度畝を作れば、その畝を永続的に使い続けます。

耕さない畑では、土の中で生物が増えて動き回り、細かい範囲で耕してくれる。

川口由一 自然農より引用

耕さないことでミミズやダンゴムシ、目に見えない微生物などが働いてくれるのだ。

また、生物が食べたりフンをしたりすることは、土を作ることにつながる。植物の根が生長することで、耕してくれることもある。

つまり、人が耕さなくとも、すべて自然がやりすぎない程度にやってくれるのだ。

このようにして土は自ずと豊かになる。

人の手で土を作ろうとしては、かえって土をダメにしてしまう。

だから、自然農では、土を耕したり、土の中に何かを入れたりしないのだ。

耕して肥料を与え続けた土は疲弊しきってしまい、砂漠のような状態になってしまう、と川口さんは言う。

●使った道具

・棒と紐…真っ直ぐな畝を作るのに、棒に畝の長さの紐をくくりつけたものを使用。

・スコップ…土をすくい、畝に土を盛るのに使用

・木の板…畝を平らにするのに使用

④ 種まき

種の袋に播種時期が三月と書いてあっても、標高が高い山で平地よりも気温が低いので、播種時期ではなく、発芽温度を参考に種を撒きました。

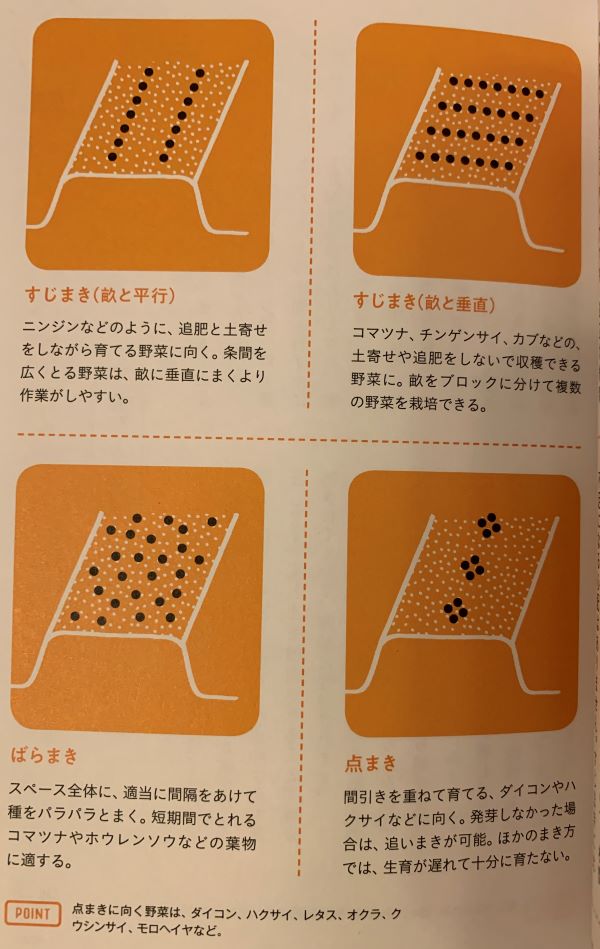

種の撒き方は、点まき、すじまき、ばらまきなど、それぞれの野菜に適した撒き方があります。

初めは、種の袋や書籍、ネットに書かれている方法を参考に種を撒いても、野菜が育っていく様子を観察していくうちに、自分にとって最適な撒き方が見えてくるようになります。

たとえば、トマトの種をマニュアル通り、点まきで一箇所に三、四粒ずつを数カ所に撒いていきましたが全て芽が出ました。

一般のやり方では一箇所に三本ほど芽が出たら、一本になるよう間引きしますが、私は間引きをせずに別の場所に移植していきました。

移植する手間を考えると、最初から間隔を空けて一粒ずつ撒いていった方が、効率が良いと思いました。

この経験から大豆の種を撒く際は株間30cmぐらいにし、一箇所に一粒ずつ撒いていきましたが、ちゃんと芽が出ました。

万が一、発芽しなくても、その場所に再び種を撒けばよいのです。

また、一気に種を撒くのではなく、一週間ごとにずらして撒いた方が、収穫時期が重ならず、保管場所の確保も必要なく、毎日収穫したての新鮮な野菜を食べることができます。

種撒きの時間帯は、日中ではなく夕方涼しくなってからにしています。

種を撒いた後に水をやるので、日中に水をやると、その水が太陽熱によりお湯になってしまうからです。

ちなみに雨が降る前に種を撒くと、水をやる手間が省けます。

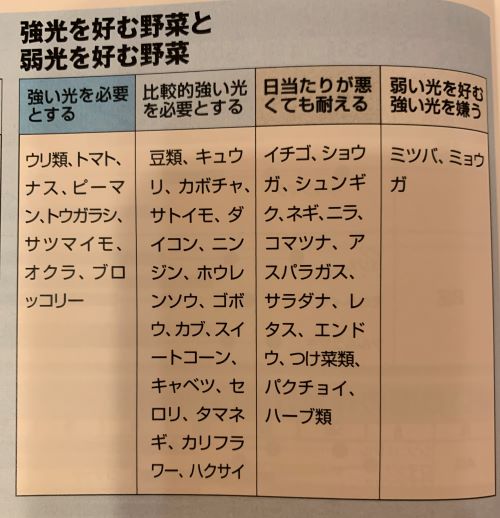

また、畑の中でも木々に囲まれていて日当たりの悪い場所もあります。

日当たりの悪い場所に人参の種を撒いたところ、人参の葉が成長途中で黒くなり、成長が止まってしまい、その後、ほとんどの葉が朽ちてしまいました。

土を掘り起こしてみたところ、小指ぐらいの太さの人参が所々から出てきました。

ちなみに人参の種は日当たりの良い場所にも撒いていましたが、日当たりが良い場所の人参の葉は黒くなることもなく、今も成長し続けています。

ニンジンのように比較的強い光を必要とする野菜は日当たりの良い場所に、日当たりの悪い場所には日当たりが悪くても耐えられる野菜の種を撒くべきでした。

しかし、小指ぐらいの太さの人参でも天ぷらにして食べたらめちゃくちゃおいしかったです。

●使った道具

・瓶…点まきの際に使用。瓶の底を土に押し当て、土に丸い跡をつけ、その中に種を3〜6粒ほど撒く

・支柱…すじまきの際に畝の上に支柱を寝かせることで土に深さ5mm程度の真っ直ぐの溝をつけるのに使用

・ジョウロ…種を撒いた後に、水やりをするのに使用

⑤ 草刈り(たまに)

春になり、さまざまな種類の草が畑に生えてきました。

特に日当たりの悪い場所はドクダミの宝庫です。

草刈りに関しては、畝に生えている草をたまに刈るぐらいで、通路側の草はほとんど刈らずに放置していました。

畝の草を刈る際は、間違えて野菜の茎を刈らないよう、草刈り機ではなく、鎌で刈るようにしています

刈った草は通路に置き、畝を裸にしていましたが、野菜は問題なくできました。

自然農では刈った草を畝に敷くことで、土の表面が乾かずに済んだり、草の養分が土の栄養になり、野菜が豊かに育つというメリットがあるので、徐々に草マルチにしていきたいです。

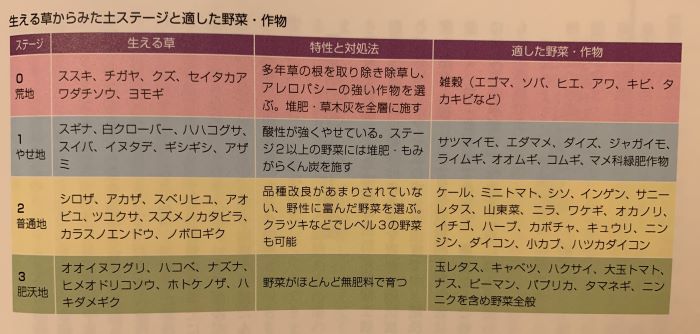

また畑に生えている草を見ることで土のステージと適した野菜・作物がわかります。

この表により、畑にはヨモギやスギナも生えていますが、普通地に書かれている草がほとんど生えているので、肥沃地ではないことがわかりました。

そしてキャベツやナスがほとんど成長せずに、ピーマン、パプリカの芽が出ない原因がわかりました。

この表が当てはまっているので、とても参考になります。

キャベツやナス、ピーマン、パプリカの種を撒くよりも、ジャガイモの畝を増やせば良かったと思いました。

また、畑で様々な虫を沢山見かけるようになりました。

通路に生えている草もいろんな虫たちの隠れ場所や棲家になっているようです。

紫蘇の葉を食べるバッタを沢山見かけるようになりましたが、同時にバッタを捕食するカマキリも見かけるようになりました。

さらに、一時期モンシロチョウが畑に大量発生しましたが、蝶々を捕食するカエルやオニヤンマが現れるようになってからは、モンシロチョウをあまり見かけなくなりました。

その他、昆虫類を捕食する蜘蛛、芋虫の天敵の蜂、アブラムシを捕食するテントウムシも見かけるようになりました。

特定の虫が増えると、天敵が現れるという自然界の仕組みを目にする毎日です。

大根の葉や小松菜、カブの葉は虫に食われていても美味しく食べています。

野菜に農薬をかけたり、除草剤を使うことは、人間の健康を脅かすだけではなく、自然やさまざまな生き物や微生物たちの生態系を破壊し、自然の摂理に反する本当に愚かな行為だと改めて痛感しています。

●使った道具

・鎌…畑の草刈りに使用

無農薬無肥料で、播種後は手間暇かけなくても、ジャガイモ、大根、小カブ、小松菜、レタス、きゅうり、インゲン、枝豆を収穫し、美味しく食べることができました。

しかし、スーパーなどに売られている野菜に比べたらかなり小ぶりになりますが、香りや味には自然の特別な美味しさを感じます。

食べた後は満足感があり、とても元気になります。

一連の農作業を経験し、感じたのは、最初に畑の再生や動物避けネットの設置、畝作りをきちんとしておけば、後は自然農であるが故に、ほとんど手間暇かけずに体力も消耗せずに、女性一人でも野菜を作ることができます。

しかし、台風などの天候に左右されたり、豪雨に見舞われたり、作物が病気になったり、動物や虫に食べられたり、予期せぬハプニングも想定し、何かあっても落胆しない覚悟をしておくことも必要かもしれません。

今後はのんびりですが、それぞれの野菜の種まきから収穫までを個別に記事にしていきたいと思います。